文丨朱氤

美编丨李成蹊

出品丨牛刀财经(niudaocaijing)

二线厂商如何追赶头部、甚至剑指反超?国轩高科的突围路径,给行业交出了一份充满冒险色彩的答卷。

面对宁德时代、比亚迪两大巨头的挤压,这家二线电池厂商不仅要破解主营业务盈利薄弱的困局,更需在“牌桌筹码渐少” 的压力下寻找破局点。

于是,它一边押注重金豪赌固态电池技术,试图借技术突破实现弯道超车;一边硬闯早已内卷成红海的储能市场,在巨头夹缝中抢占新增长空间,闷声发大财。

01 闷声发大财

国轩高科三季报的披露看似风光,实则暴露了其核心竞争力的短板。

国轩高科第三季度营收接近295亿,归母净利润竟然暴涨了514%,达到25.33亿元。

这利润几乎全靠早年投资的“好哥们”奇瑞汽车在港股上市,股票升值带来的“超级红包”让国轩高科发了一笔横财,足足有24.36亿元。

要是把这份“天降横财”和前三季度计入当期损益的政府补助为5.37亿元这些非经常性收益拿掉,再看它靠自己卖电池实实在在赚的钱,就只剩下可怜的8537.77万元了。

这意味着它主营业务自己产生的利润,还不到总利润的4%。

辛辛苦苦造电池,还不如早年眼光好投对了一家车企赚的零头多。更有意思的是,国轩高科今年第三季度一个季度赚的净利润为21.67亿元,竟然比2023年和2024年两年加起来赚的还多。

国轩高科卖两年电池挣的钱,还顶不上奇瑞上市这一把资本运作带来的收益。离不开其主业自身的强劲“造血”能力。

这还得从国轩高科和奇瑞汽车的深度捆绑说起,国轩高科可以说是“死磕”奇瑞汽车,2025年1-8月配套约12万辆电动车,在奇瑞电池装机占比超40%,混动领域更是高达60%,覆盖奇瑞四大乘用车品牌,且是奇瑞电池类唯一“优秀供应商”。但这恰恰是把双刃剑,让国轩高科客户越集中,议价权越弱,利润结构越畸形。

对比宁德时代客户覆盖特斯拉、比亚迪、理想等多品牌,国轩高科对于单一客户依赖度显著偏高。

为啥会这样呢?根子还是出在国轩高科的主业盈利能力太弱了,深层次原因在于动力电池行业已是竞争极其惨烈的“红海”。

宁德时代和比亚迪“双寡头”格局稳固,合计占据接近70%的市场份额,拥有显著的规模、技术和成本优势。国轩高科等二线厂商为争夺剩余市场,不得不频繁使用价格战这一“最无奈武器”,导致行业陷入“增收不增利”的普遍困境。

尽管国轩高科2025年前三季度动力电池装车量同比增长84.7%,全球市场份额升至3.6%,但微薄的利润率表明其“以价换量”策略并未有效改善盈利质量。

看看毛利率就明白了,国轩高科2025年三季度的毛利率在16.82%左右徘徊,而行业龙头宁德时代同期的毛利率是25.02%。这意味着每卖100块钱的电池,国轩高科比宁德时代少赚将近8块钱。

这差距的背后,是规模、技术和成本控制上的全面碾压。更雪上加霜的是原材料成本波动和储能业务等低毛利产品的拖累,而国轩高囯由于产品溢价能力不足,很难将成本上涨压力转嫁给客户,只能自己消化利润的压缩,其2025年第二季度的净利率一度低至2.23%。

02 激进“豪赌”固态电池

现在摆在国轩高科面前的是一道难题。它也知道不能光指着发“横财”过日子,也在拼命搞技术突围,砸重金研发固态电池。

而这次在固态电池上的搞法比较“激进”,相当于把全部家当都押在了牌桌上。

国轩高科这次实行的是“双线押注”的策略,一边是G垣准固态电池,能量密度达到300Wh/kg,能让电动车续航轻松突破1000公里,而且已经规划了高达12GWh的产线,样车都跑了一万多公里了,甚至有4家客户已经在进行上车测试。

另一边是金石全固态电池,属于更前沿的硫化物路线,能量密度达到350Wh/kg,还建成了首条全固态实验中试线,产能0.2GWh,良品率高达90%,已经开始装车路测了,目标是2030年左右实现量产。

就像一个玩家同时开了两个号,一个打金养家,一个冲刺顶级装备。

这么激进的策略,背后可是实打实的巨额投入。国轩高科持续加码研发,2025年上半年,公司的研发投入高达13.82亿元。

这些资金重点投向了全固态和准固态电池等前沿技术。其首条全固态电池实验线已贯通,并启动了2GWh量产线的设计工作。

此外,国轩高科在产能上也有“大跃进”的趋势,公司计划在南京和芜湖分别投资不超过40亿元,建设总计40GWh的新型锂电池生产基地。可以贴身服务奇瑞这样的大客户,深耕核心市场。

这还不止,其位于摩洛哥的电动汽车电池超级工厂一期工程投资就高达13亿美元约合93亿元人民币,规划产能20GWh。

此外,公司还在向上游延伸,在内蒙古乌海打造全球首个零碳负极材料工厂,并配套建设1GW风光储一体化项目,以实现产业链的低碳化。

截至2025年第三季度,公司在建工程金额已达210.40亿元,较年初大幅增长。

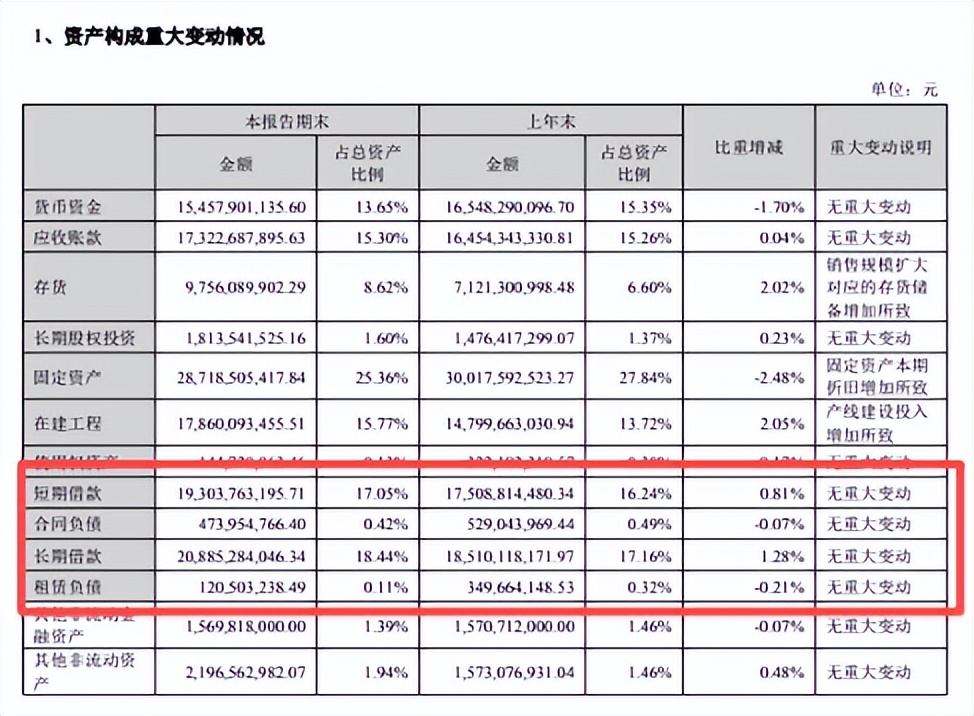

但是在如此庞大的投入的背后,是实实在在不容忽视的财务风险,截至2025年上半年,国轩高科的资产负债率高达72.22%。

更令人担忧的是其短期偿债能力,货币资金154.58亿元无法覆盖短期债务合计约275.81亿元,资金缺口超过120亿元。

而且要知道,国轩高科2025年上半年的归母净利润是3.67亿元,在“钱紧”的局面下重金押注一项尚未盈利的前沿技术,无疑加剧了财务风险。

毕竟这种投入力度,确实有点“押上家底”搏未来的意思。

国轩高科这么拼,背后是有“历史教训”的。

当年三元锂和磷酸铁锂电池风口起来的时候,他们因为特别看重安全性,产品推出比较谨慎,结果错过了成为行业巨头的最佳时机,眼睁睁看着宁德时代和比亚迪成了霸主,自己成了“第二梯队”的玩家。

所以当固态电池这个可能颠覆行业的新机会出现时,国轩高科是铆足了劲要“一雪前耻”,争夺下一代技术的话语权。

目前国轩高科拼命抢跑,宁德时代虽然实验室数据亮眼,比如能量密度500Wh/kg的凝聚态电池,但其全固态电池计划在2027年才小批量生产。

比亚迪的全固态电池也计划在2027年左右启动示范装车。而国轩高科的准固态电池已有客户上车测试,全固态电池也已开始装车路测。

这次在可能颠覆行业的固态电池技术上,国轩高科决心全力投入,希望弥补过去的遗憾。如果跑通了,其350Wh/kg的能量密度产品能率先落地,有望在高端纯电、eVTOL市场抢占先机。

毕竟,面对宁德时代和比亚迪这些在现有市场占有绝对优势的“守成者”来说,国轩高科作为“追赶者”,必须用更激进的策略才有可能实现“弯道超车”,这更像是一场“逆袭的豪赌”。

03 咬不住“储能”这块馅饼

除了固态电池,国轩高科又把眼光放在了储能上,但储能市场的内卷程度,堪称新能源行业的“修罗场”。

储能市场早就不是几年前那个“遍地是黄金”的蓝海了。截至2024年底,中国新型储能装机规模已经冲到7376万千瓦,占全球总装机比例超过40%,看似一片繁荣,实则内卷到刀刀见骨。

现在的情况是,各大电池巨头、光伏巨头、甚至做空调家电的全都杀了进来,储能这片曾经的“蓝海”,如今已卷成“红海里的饥饿游戏”。大家基本都是在亏本赚吆喝,比的就是谁能扛到最后流血而死。

国轩高科在此时发力储能,与其说是“解放后加入国军”,不如说是主动加入“价格敢死队”。

国轩高科2025年上半年储能电池出货量冲进全球第七,国内排名稳居前列,但储能业务收入增速仅5.14%,远低于动力电池19.94%的增速,毛利率还下滑了3.21个百分点。

这说明国轩高科辛辛苦苦卖出去那么多电池,但几乎没赚到什么钱。

要知道,动力电池市场被宁德时代和比亚迪两位“大哥”把持着,国轩高科想活下去,必须找到第二战场。储能,就成了那个看上去最肥美的猎物。但问题是,等它冲进去才发现,这片林子里早就蹲满了更凶猛的猎手,它自己反而有点像“送上门的肥肉”。

更值得思考的是它的市场格局。国轩高科的储能优势,目前主要还是在国内。一出国门,它在海外储能电芯的出货排名就掉到了第十。2024年其海外储能电芯出货量仅排全球第十,而海外市场毛利率通常高于国内如国轩海外业务毛利率达19.02%。

这种“内强外弱”的格局,使其过度依赖国内市场,而国内储能正面临价格战与产能过剩的双重挤压。这就暴露了它的软肋,过度依赖国内市场。现在地缘政治这么复杂,把宝都押在国内,风险太高了。

所以,国轩高科最近拼命在海外找机会,国轩高科斩获的沙特ACWAPower在摩洛哥的1.2GWh储能项目,战略价值极高。摩洛哥地处“一带一路”关键节点,享有对欧美市场的贸易便利。

成功执行此类项目,不仅能带来可观订单,更能作为“样板工程”,向其他“一带一路”共建国家展示其技术和交付能力,从而打开更广阔的市场。这种选择与中国“一带一路”倡议覆盖区域高度重合的布局策略,显示了其深耕新兴市场的决心。

然而其海外市场开拓阻力重重,美国密歇根州工厂项目因非商业因素夭折,而伊利诺伊州项目因策略得当才顺利推进。这种“冰与火”的出海体验,凸显其全球化能力的不足。

更深层挑战在于行业规则剧变。2024年,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,明确取消了"强制配储"政策。市场从政策驱动转向价值驱动,2025年一季度国内储能中标规模同比骤降22%,部分中小集成商陷入“零订单”困境。

这相当于撤了国轩高科的"低保",逼着它跟宁德时代、比亚迪这种净利润是二线厂商总和10倍的头部厂商贴身肉搏。国轩高科虽凭借技术底蕴存活,但其储能增速从2024年的97.6%暴跌至5.14%,表明其未能快速适应新规则。

同时,行业面临安全与洗牌双高压,全球已发生167起储能安全事故,宁德时代预言“3年内大批企业将被淘汰”。国轩高科能否熬过洗牌期,取决于能否在“卷价格”和“赌技术”间找到平衡。

国轩高科在储能市场的行为,可以看作是一场“绝望下的突围”。明知山有虎,偏向虎山行。在国内的红海里用“价格”血拼,同时还要在复杂的国际环境中“走钢丝”。

这场仗打得赢,它就能真正跻身一线巨头;打不赢,可能就永远停留在“故事很动听,财报很难看”的尴尬境地了。

特别声明:本文为合作媒体授权DoNews专栏转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表DoNews专栏的立场,转载请联系原作者及原出处获取授权。(有任何疑问都请联系idonews@donews.com)