作者|王彬

扫地机作为消费品的故事,常常被归类于“消费升级”的一个注脚。

最初,这只是一个新鲜的小电器,消费者尝鲜后就束之高阁。可在步入消费市场短短几年后,这个小品类却悄然翻身,成了智能家居里的新刚需。

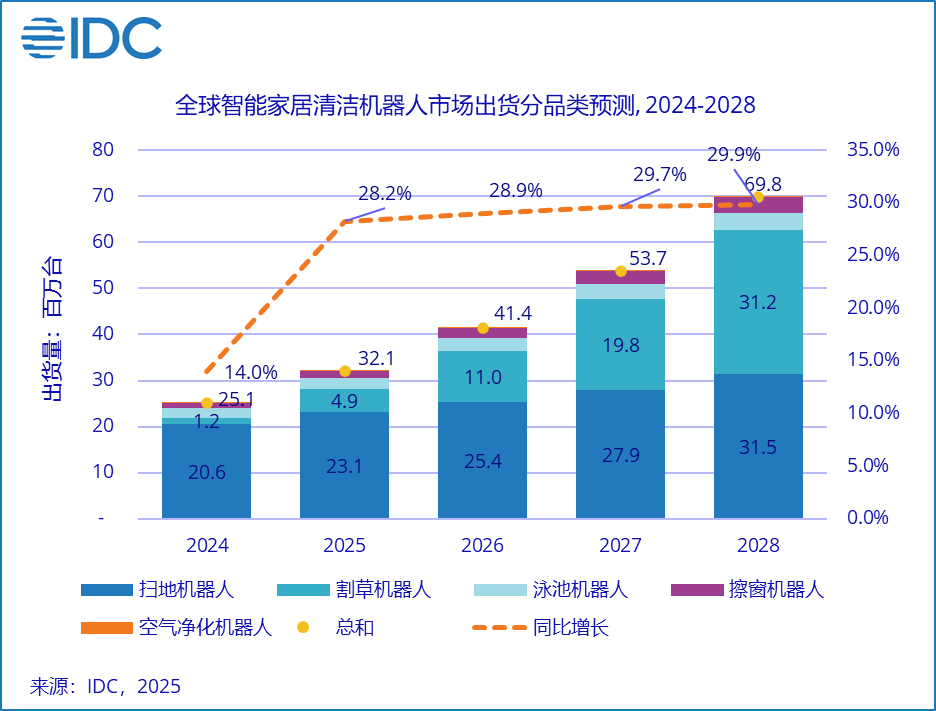

数据最能说明这一切。根据 IDC 数据显示,2025 上半年全球扫地机器人市场累计出货量达 1126.3 万台,同比增长 16.5%。IDC 预计,今年全球智能家居清洁机器人市场出货量将达到 3210 万台,同比增长 28.2%,到 2028 年五年复合增长率达 26%。

IDC 报告

在这个讲究短期爆发的赛道里,大多数品牌都在中低价格区激烈拼杀,以价换量是市场的主旋律。而追觅扫地机选择了一条更难也更长的路:靠算法立身,以高端化和技术化突围。

它连续两年拿下 5000 元以上区间的线上销量第一,并在 22 个国家和地区市占率第一。这背后,有着一群来自清华的工程师们,带着科研式的执念和创业式的热情,所构筑的算法体系。

当最聪明的大脑盯上最琐碎的家务,故事开始了。

看不见的地基

追觅创始人俞浩在清华大学校内成立“天空工厂”时,或许不会想到这个平台汇聚的诸多清华校友会成为追觅未来的核心力量。

参考诸多科技企业的发展史,会发现企业 “伟大”或者说“长青”的关键,在于突破核心技术。

什么才是核心技术?在吸尘器、吹风机领域,是马达技术,而在扫地机器人领域,还需要算法。

如果把硬件比作“看得见的砖瓦”,那算法就是“看不见的地基”。也正因此,在扫地机器人的浪潮初步兴起后,行业里一些公司选择先追逐硬件风口,依靠供应链复制性价比方案,快速进入市场。

但在这类路径下面世的产品,大多局限在“能用”,但并不“好用”,这也造成了扫地机最初常被叫做“人工智障”的尴尬局面。

算法的影响,是底层的。以扫地机最基础的感知与定位为例,在 2018 年前后,行业主流规划算法有两种,即 LDS(激光定位)和 vSLAM(图像位移定位)。

前者的出现让扫地机完成了从“无序乱撞”到“有序建图”的质变,带动了整个品类的爆发。但痛点依旧存在。

激光雷达的模组体积大,凸起在机身上,导致当时的扫地机高度普遍超过 10 厘米左右,难以进入家具下的低矮空间。此外,传感器用途单一,只能用于定位,无法兼顾避障。

一群来自清华的追觅工程师们想到了两个思路。第一条是延续主流技术路径,继续钻研雷达定位算法,但是要在定位准确性、稳定性方面做出突破。另一条是另起炉灶,果断押注 vSLAM 视觉定位。

最终的决定是,要两条腿走路,既要改进原有技术痛点,更要做底层技术突破。在成立初期,追觅团队尽管只有 40 个人左右,也分了近一半的人去研究 vSLAM 图像定位的相关技术。当时,几位清华校友带队开始攻坚,研发团队堪称废寝忘食。而最终的结果是,扫地机,有了“眼睛”。

2020 年推出的追觅慧目 F9 搭载 vSLAM 方案

摄像头搭配 vSLAM 算法的搭配,形成了一条比 LDS 更便宜、更轻量的技术路径。不仅降低了成本,也为之后扫地机向高端化、小型化发展打下了基础。

之后的一切,显得顺理成章。在几位清华校友的带队下,追觅扫地机先后攻克了定位、规划、感知等核心算法。LDS 算法的稳定性得到优化,定位不再漂移,尤其后续的主动双目技术,直接突破了激光雷达在体积、避障方面的天花板。规划算法得到升级,有了更强的计算能力,扫地机在复杂户型和家庭环境,也可以高效的路径规划。

与此同时,在 2021 年,追觅扫地机组建了 AI 算法小组,开始研究如何将 AI 技术融入产品,试图让扫地机变得更聪明,真正拥抱智能。

这为追觅扫地机的发展奠定了最初的根基。追觅的基因,也在这一阶段定型。公司内部没有僵硬的层级,更多的是扁平化的小组制。

这样的氛围,塑造了一批快速成长的年轻研发者。有人说,追觅没有“大公司病”。哪怕年轻的工程师们也可以承担原型机这样的重任。正因如此,他们的成长速度也被加快,每个人都像是在创业。

清华基因的理性与年轻团队的热血叠加,让曾经的算法火种,逐渐成为炽热火焰。而扫地机的算法,有了系统性的积累,沉到每一代底层代码与数据里,成为之后所有产品能力的公共底座 。

换句话说,追觅扫地机在最初几年,就已经建好了一座看不见的地基。这也是它能在之后持续迭代、不断推陈出新的原因。

让算法被用户“摸得着”

算法的价值,只有在产品里才能被用户感知。但扫地机终归是一个硬件产品,再厉害的算法,也需要依托硬件实现功能的交付。

比如清洁死角问题,受限于扫地机普遍的“圆形”形态,墙边、桌腿、床边等地方,即使扫地机再“灵活”,也会存在一条 5 厘米左右的清洁死角。

清华的最强大脑们,开始继续思考。既然圆形产品存在物理上限,那么为扫地机装上一双“手”,结果会不会不一样?

答案是肯定的。2023 年 5 月,追觅发布了 X20 系列,搭载了全球首创仿生机械臂技术,在扫地机运转到边角地带时,仿生机械臂会将抹布外扩,“伸手”清洁边角,基本能够实现小于 0.1cm 的边角清洁。

而这只是开始。有了仿生机械臂,是不是能将真正的“手”、“脚”做出来?

看起来简单的逻辑推演,实际上是扫机器产品面临的现实问题。过去,扫地机器人遇到地面上的鞋子、玩具、纸团,只能选择绕开。扫地机工作前,用户往往要先把地面物品收拾干净,为机器工作做好“清场服务”。

于是,全球首创的仿生多关节机械手在追觅 X50 Cyber 上诞生了。它可以主动识别地面物品,并完成抓取与搬移,把机器人从“绕障碍”变成了“解决障碍”,学会为用户分担收拾的琐碎。

追觅 X50 Cyber

行业里第一次出现了一个能“捡东西”的扫地机,它不再只是单一的清洁工具,有了服务机器人的影子。

更激进的探索出现“楼梯”上。扫地机的发展史里,台阶一直是最顽固的边界:从地下室到一楼,从一楼到二楼,用户要么搬着机器走,要么只能接受“分层清扫”。

而在今年,扫地机正式有了“脚”。追觅发布了全球首款具备仿生四足履带的 Cyber X。它可以以 0.2 米/秒的速度爬上 25 厘米的台阶,实现真正意义上的全屋覆盖。从此,楼梯不再是限制清洁的“断点”。

追觅 Cyber X

从“边角清洁”到“物品收纳”,再到“跨楼层清扫”,追觅扫地机的产品演进像是一条不断递进的技术链路。每一次突破,都是在直面一个真实的用户痛点。它们不是凭空出现的“黑科技”,而是追觅研发团队在日复一日的实验里,一步步叠加的结果。

而这些技术背后都有一位核心成员的身影—— 28 岁的年轻工程师冯工。她自清华毕业之初就加入追觅。“团队整体的氛围很开放,大家都能提出自己的想法。只要你能证明想法可行,创意就可以得到推进。”

在追觅扫地机内部,大家往往以“X 工”称呼对方。这在科技消费品赛道并不常见,更多出现在科研或工程领域,侧面反映出追觅内部的技术文化,工程师就是团队的核心大脑。

当然,开放不意味“放松”。以追觅之前推出的 X50 Pro 滚筒版为例,它首次采用了滚筒遮罩技术,让扫机器也能干湿分离,不再打湿地毯。为了实现更好的产品效果,负责该技术的研发团队,在产品几乎已经定型、不同部门几乎都认可时,发现了具有更好清洁体验和效果的布料材料,随即提议推翻现有方案。

追觅 X50 Pro 首次采用滚筒遮罩技术

这意味着已有库存都要报废,相关适配要重来。然而,这个决定仍得到支持。在整个团队看来,任何细微的提升,都是至关重要的一步。

这种执念,贯穿在每一个创新背后。它让追觅扫地机的突破看起来层层递进,却都指向一个终极目标:用最强的算法和最稳的产品,把用户最琐碎的清洁痛点逐一击破。

技术的复利,时代的产品

如果说算法是追觅扫地机最初的“火种”,那么此后的每一代产品,都是火种不断加厚、点燃的结果。而每一次攻克的难题,都会成为下一次创新的基石,并最终转化为产品,为用户带去体验的质变。

视觉算法的积累,后来支撑了主动双目和 AI 避障;结构算法的积累,从仿生机械臂、仿生机械手到仿生机械足,一步步催生出更激进的尝试……不难发现,追觅的研发体系有一个清晰逻辑,带有强烈的复利效应。

一个经典的例子,就是能够“自动换拖布”的 Matrix 10 Ultra。“一块抹布拖全屋”的尴尬长期困扰用户。追觅团队的答案,是让拖布真正做到“专区专用”,在不同空间使用不同的材质的拖布,分别处理厨房油污、卫生间细菌、宠物残渣等,避免“交叉污染”, 扫地机第一次实现了分场景工作。

追觅 Matrix 10 Ultra

为了实现这一点,研发团队经历了漫长的试错,发明了智能运载系统。从最初的无轨道驱动方案,到占地过大的轨道运载车,再到最终集成电机与齿轮卡位的第三代系统,每一次失败都推动了系统的迭代 。

供应商的质疑、线材耐久度的挑战、轨道对称性的难题,都被逐一解决。最终,这套方案不仅能高频可靠地完成拖布更换,还能在软件上优化清洁逻辑:先清洁干净区域,再回到厨房和卫生间,避免脏污逆流 。

这就是技术复利的本质:一次次创新不会被遗忘,而会成为下一代产品的起点,形成滚雪球式的积累。

市场数据已经给出了印证。2025 年,追觅扫地机在全球 22 个国家及地区实现市占率第一,在 12 个国家及地区市占率超过 40%。这些数字,是长期主义的必然。

追觅扫地机的故事是一群最聪明的大脑接力完成的故事。它不是依赖某一代“爆款”苟延市场的公司,而是靠一条条被攻克的难题,把算法的火种烧成燎原之势。

主动双目,让机器第一次看清世界;自动换拖布,让清洁不再是“脏布拖全屋”的无奈,而是与人类清洁逻辑对齐;滚筒遮罩,则让机器学会了“自我节制”,懂得在不同材质间切换,避免伤害。它们看似零散,却在不断叠加,像砖石一样沉入底层,形成了追觅扫地机独有的技术地基。

追觅扫地机时常下“笨功夫”,却让用户真正感受到变化:地毯终于不再湿漉漉,拖布终于懂得分区,扫地机第一次能替人收拾物品、爬上楼梯。

故事说到这里,已经很清楚了:技术不是冰冷的代码,而是时间和信念的具象化。追觅用最难的路径,把一台小家电,推到全屋、跨楼层、跨场景的极致,也把自己做成全球扫地机行业的领导者。

火种已经燃烧多年,而属于它的时代,才刚刚开始。

特别声明:本文为合作媒体授权DoNews专栏转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表DoNews专栏的立场,转载请联系原作者及原出处获取授权。(有任何疑问都请联系idonews@donews.com)