当深圳证券交易所2025年1月17日官宣终止广州银行IPO审核时,这场横跨16年的上市长跑,最终以“主动撤回”的方式画上了遗憾句点。

彼时,8544.79亿资产规模的广州银行已是广东本土最大城商行,但光鲜体量背后,是净利润四年连降、2024年暴跌66.46%的业绩泥潭,是核心一级资本充足率逼近监管红线的资本困境,更是近半数分行行长密集换血、农行系新帅临危受命的治理震荡。

这家从46家城市信用社重组而来的银行,曾承载着广东本土城商行上市的希望,如今却陷入人事动荡、业绩滑坡和上市搁浅的恶性循环。

新任董事长李大龙接过的,究竟是一张能逆风翻盘的底牌,还是一副难以拆解的困局?这场关乎万亿资产机构重生的战役,已然拉开序幕。

01 人事大调整

2024年11月,广州银行迎来关键人事变动,原董事长丘斌到龄退休,农行体系“老将”李大龙接棒,成为这家银行的第四任掌门。

履历显示,李大龙在农行体系深耕二十余年,从深圳分行支行副行长一路升至广东省分行副行长兼广州分行行长,不仅深谙大湾区金融市场特性,更在对公业务、风险管控领域积累了丰富经验,被外界寄予“救火队长”的厚望。

但他接手的,是一个亟待重整的管理团队。

截至2025年9月,广州银行15家市级分行中,已有7家迎来新任行长,近半数分行“换帅”的频率创下近年之最。从汕头分行的白大为到东莞分行的刘昉,从韶关分行的陶文清到肇庆分行的林志贤,密集的人事调整背后,是新管理层急于推动战略落地的迫切心态。

而这仅仅是冰山一角。

2025年5月,马智彬获批副董事长,与行长肖瑞彦形成双副董事长格局,而马智彬此前长期任职于第一大股东广州金控,并无银行从业经验,其上任被市场解读为“股东加强董事会监督”的明确信号,也折射出广州银行长期存在的内部治理隐患。

公开信息显示,该行前两任董事长姚建军、李舫金均因涉嫌严重违纪违法被查。其中,姚建军正是2009年上市计划的发起者,却在任内未能推动上市实质进展;李舫金作为第一大股东广州金控的原董事长,其违纪违法问题直接影响了银行治理结构的稳定性。

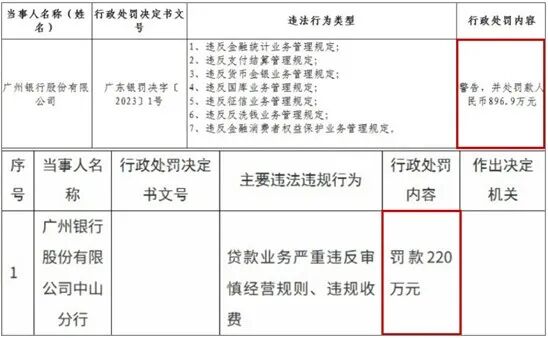

叠加近年来频发的监管罚单——2023年因七项违规被央行罚款896.9万元,2025年初又因贷款业务违规被罚220万元、10名责任人被警告,内控薄弱的问题已暴露无遗。

不过,人事换血能否带来实效,仍是未知数。

近半数分行行长新官上任,需要时间熟悉业务、磨合团队,而广州银行的业绩困境早已刻不容缓。股东通过双副董事长干预治理的模式,也可能导致战略执行效率打折——当管理层既要应对业绩压力,又要平衡股东意志,真正的改革能否落地,还要打一个大大的问号。

02 业绩滑铁卢

广州银行的业绩滑坡早已不是新鲜事,但2024年的断崖式下跌仍令人咋舌。

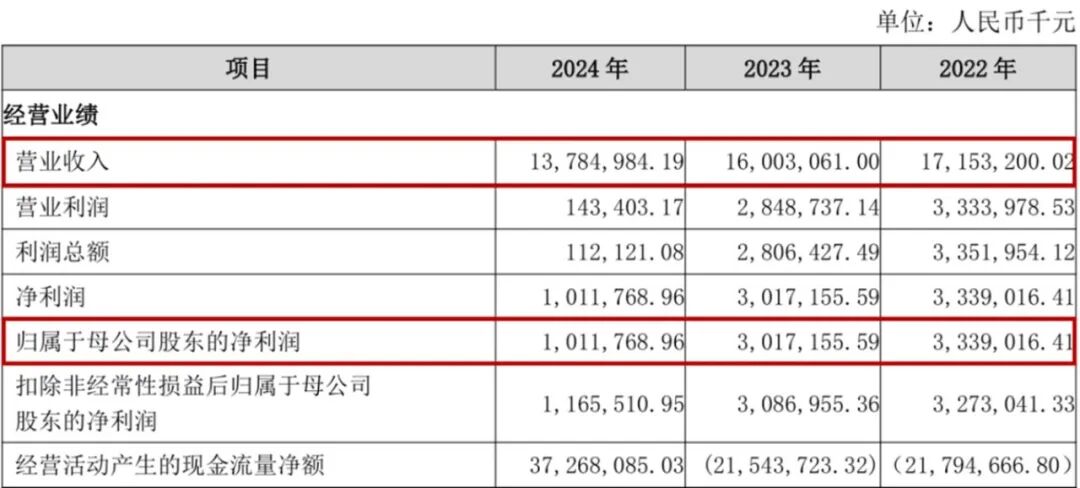

年报数据显示,该行2024年营业收入137.85亿元,同比下滑13.86%,连续两年负增长;归母净利润仅10.12亿元,较2021年的41.01亿元缩水近七成,四年累计降幅达75%。对于普通投资者来说,这意味着这家资产规模逼近万亿的银行,赚钱能力还不如一家中型城商行——2024年紫金银行总资产仅2699亿元,净利润却达16.24亿元,远超广州银行。

业绩暴跌的背后,是多重经营问题的集中爆发。

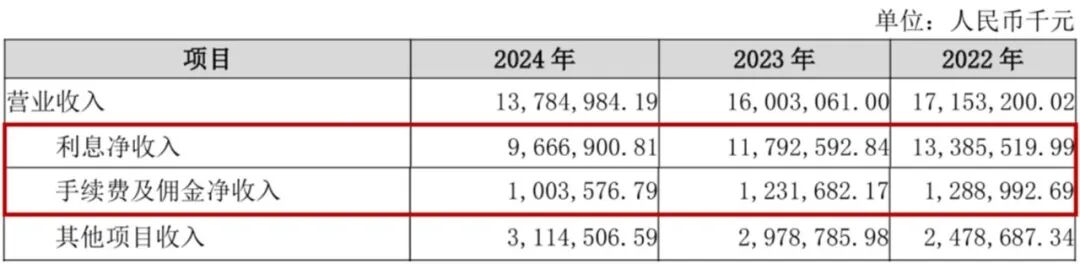

从收入端看,核心的利息净收入2024年降至96.67亿元,同比下滑18.03%,净息差仅1.35%,低于商业银行1.52%的行业平均水平;手续费及佣金净收入10.04亿元,同比下滑18.52%,信用卡业务收缩成为主要拖累因素。

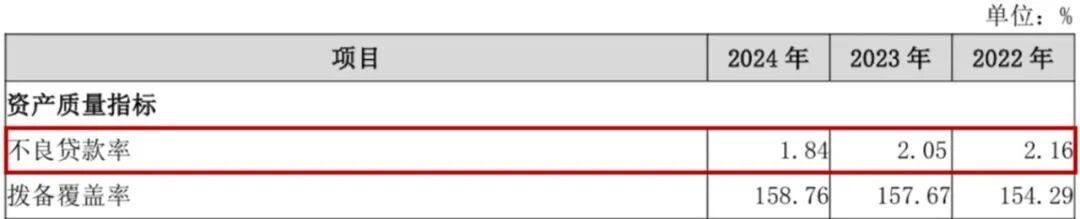

从资产端看,该行2024年不良贷款率1.84%,虽较前两年有所下降,但仍高于1.76%的城商行平均水平,且关注类贷款规模增至229.21亿元,占比4.96%,潜在风险不容忽视。

更致命的是,广州银行在信贷投放中精准踩雷多家爆雷企业。

招股书显示,截至2023年底,该行涉及1000万元以上的重大诉讼及仲裁案件达98件,涉及本金合计100.48亿元,其中包括向宝能系相关企业投放的32.99亿元贷款、向恒大地产集团发放的3.2亿元贷款,以及涉及苏宁、三胞集团等多家问题企业的信贷敞口。

这些不良资产处置难度大、周期长,不仅吞噬了大量利润,还导致信用减值损失居高不下——2024年该行信用减值损失达90.86亿元,同比增加6.04亿元。

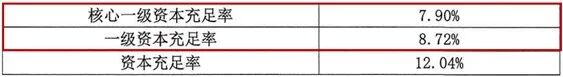

而资本充足率的持续下滑,更让经营雪上加霜。2025年上半年,广州银行核心一级资本充足率降至7.9%,一级资本充足率8.72%,双双逼近7.5%和8.5%的监管红线。

对于银行而言,资本充足率就像“安全垫”,垫越薄,抵御风险的能力越弱。随着资产规模扩张,该行风险加权资产半年大增602.16亿元,而IPO终止导致资本补充渠道封堵,仅靠内生积累难以满足资本需求,未来可能面临业务收缩的风险。

03 16年上市梦碎

2009年,时任广州银行董事长姚建军提出“三年上市”目标时,或许不会想到,这场上市之路会绵延16年,最终以主动撤回告终。

从2020年IPO申请获证监会受理,到2023年平移至深交所审核,再到2024年两次中止、2025年主动撤回,广州银行的上市历程充满波折,却早已暗藏必然。

上市梦碎的直接导火索,是业绩不达标。

根据证监会规则,拟上市企业净利润降幅超过50%,暂不予安排发行。广州银行2024年净利润暴跌66.46%,显然不符合上市要求,主动撤回成为唯一选择。

但更深层的原因,是长期积累的内控瑕疵和股权问题。

截至2024年6月,该行仍有1396名股东未完成股权确权,其中自然人股东1100名,股权不清晰成为上市的硬伤;而近年来频繁的监管罚单,也暴露了其合规管理的薄弱,不符合资本市场对上市公司的治理要求。

上市梦碎的连锁反应迅速显现。

广州银行原本计划通过IPO募资94.79亿元补充核心一级资本,这一计划落空后,资本补充压力陡增。同时,资本市场对其信心不足,股权交易市场一片冷清。2025年9月,交通银行、中海油销售深圳有限公司等小股东纷纷清仓离场,进一步加剧了市场对其前景的担忧。

2010年以来,已有41家银行登陆A股或H股,而广州银行在反复的拖延和问题积累中错失良机。如今,A股银行IPO已近两年“空窗”,监管对盈利能力弱、风险高的城商行审核趋严,广州银行短期内重启上市的可能性极小。

04 路在何方

对于新任董事长李大龙而言,眼前的任务艰巨而紧迫。

短期来看,需聚焦风险处置与资本补充。要加快不良资产清收处置节奏,通过市场化手段盘活存量不良资产,降低信用减值损失对利润的侵蚀。同时,需拓宽资本补充渠道,积极申请发行永续债、二级资本债,探索股东增资等方式,满足监管要求,为业务发展预留空间。

中期来看,需优化业务结构,筑牢内控合规防线。依托大湾区区位优势,广州银行可重点发力跨境金融、普惠金融等特色业务,摆脱对传统利息收入的依赖。此外,加强内控体系建设,针对过往违规问题开展专项整改,健全风险管控机制,从根本上解决内控薄弱的问题。

长期来看,需逐步解决股权确权等历史遗留问题,待业绩企稳、治理完善后,再谋上市之路,打通资本补充的长效机制。但这一切的前提,是能否打破长期形成的体制机制桎梏——广州银行国有控股的股权结构,既是资源优势,也可能制约市场化决策效率;频繁的人事变动后,新管理层需尽快凝聚共识,保持战略连续性。

广东作为金融强省,至今尚无一家本土城商行在A股上市,这与大湾区的经济地位极不相称。广州银行曾被寄予厚望,却在16年的上市征程中折戟沉沙。如今,新的管理团队已经到位,人事调整基本完成,市场期待着这家老牌城商行能焕发新生。

但破局从来不是一蹴而就,广州银行能否走出业绩泥潭、重塑资本信心,不仅需要新掌门的智慧和魄力,更需要对自身问题的深刻反思和坚决改革。

金融市场不相信眼泪,也不等待犹豫者。广州银行的下一个16年,是重回正轨还是继续沉沦?答案,藏在每一次风险处置的细节里,每一项业务转型的决策中,每一个合规管理的流程上。

对于这家扎根南粤大地的金融机构而言,真正的考验才刚刚开始。

特别声明:本文为合作媒体授权DoNews专栏转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表DoNews专栏的立场,转载请联系原作者及原出处获取授权。(有任何疑问都请联系idonews@donews.com)