文/文林

编辑/杨博丞

图源/豆包AI

许多人或许未曾预料到,中式“土味爽剧”竟能成为全球观众的新宠。

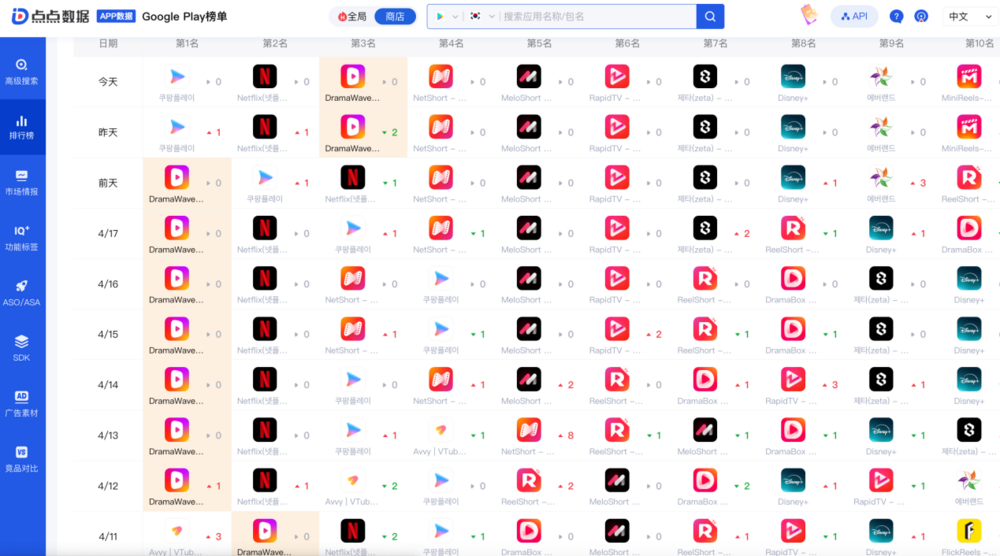

据点点数据4月20日统计显示,昆仑万维旗下DramaWave从4月5日开始进入韩国Google Play娱乐应用榜TOP10,4月12日超越Netflix登上榜首,霸榜整整一周。

(韩国Google Play娱乐应用榜竞争趋势 图源:点点数据)

而不久前,上海嘉书公司旗下短剧应用平台TopShort也凭借《大小姐整顿职场霸凌》、《大小姐正在偷偷实习中》这两部短剧,在日本受到广泛欢迎,TopShort在日本iOS应用畅销榜的排名,一度超过全球流媒体平台Netflix和日本本土视频应用U-NEXT。

从东南亚的便利店女工用话费充值观看《梅花香自苦寒来》,到欧美Z世代为《Falling for the CEO》中“反套路”东方霸总疯狂打call,再到中东的家庭主妇为追更《沙漠之王》单日豪掷35万美元,中国短剧正以“低成本+高爽感”的方程式,在全球娱乐版图上开辟出一条数字时代的“文化丝绸之路”。

只不过,这场“爽感经济”的全球扩张,既依赖对人性需求的精准把控,也面临文化冲突与合规风险的多重考验。

一、全球短剧应用,八成中国企业

据eMarketer数据显示,2023年全球互联网用户数量共23.2亿,2024年海外移动视频用户约15亿,在整体网民中渗透率达64%。此数值随着时间推移而不断增长,为短剧出海储备了大量潜在用户。

自2023年以来,全球用户看短剧的时间持续增长,相关话题的讨论度也在迅速升温。截至2024年3月,过去⼀年全球短剧App用户时长增长了16倍,TikTok上 #shortmovie 话题累计观看量达到172亿,#shortfilm话题累计观看量更是高达290亿。

而据短剧自习室统计,全球约431个短剧应用,内购收入前50名应用占据98.45%市场份额。在这50个应用中,40个由中国企业开发,占比高达80%。这意味着,中国开发的平台为海外短剧市场贡献了68.75%的内购收入,海外本土平台仅分得29.58%的市场份额。

(图源:短剧自习室)

具体到地区来看。中国短剧出海主要包括欧美、日韩、东南亚及中东等地区。

根据点点数据显示,2023年8月至2024年6月,北美地区的RPD(平均单次下载收入)为4.7美元,日本地区的RPD约4.13美元,欧洲地区的RPD约2.3美元,中东地区的RPD约1.1美元,东南亚地区的RPD为0.7美元,而海外短剧行业的平均水平为2.0。

高RPD代表着成熟的付费习惯。可以说,美国地区凭借着一己之力拉升了行业的付费率,也因此成为国内企业短剧出海的必争之地。

而在内容偏好上,各地区也大有不同。

例如,美国用户偏爱具有强烈情感冲突、奇幻元素和快节奏剧情的内容,如霸总、甜宠、复仇等题材的短剧;日本市场注重内容的品质和深度,偏好职场逆袭、家庭伦理等题材;韩国观众依旧对浪漫爱情、校园青春等题材有较高的兴趣;东南亚市场中的爆款作品则主打的是底层翻身、不断打脸的纯粹爽感。

向来“难搞”的欧洲地区这边,对短剧内容的审美和需求也呈现多样化,他们既关注剧情的创新性和逻辑性,也注重画面的质感和艺术表现。因此,具有独特创意和高品质制作的短剧才能在欧洲市场更容易获得认可。

于是我们看到,中文在线旗下海外短剧平台ReelShort在美国地区推出《Fated to My Forbidden Alpha》(命中注定的我的禁忌之恋)等短剧,融合狼人、霸总、复仇等元素,满足了欧美观众对浪漫与刺激的追求。截止到2024年9月,ReelShort已获得全球双端内购收入约1.42亿美元的成绩,是2023年全年收入的4.92倍。

上海嘉书科旗下的TopShort则选择日本作为出海的第一站,通过“大小姐”系列短剧成功吸引了大量日本观众,在日本IOS应用畅销榜的排名和营收一路飙升,月营收超68万美金;而在东南亚市场,九州文化旗下Shortmax上线的《梅花香自苦寒来》短剧,融合了“励志”和“逆袭”等元素,在东南亚市场已经获得了超过3000万的播放量。

可以说,随着国内短剧市场竞争日益激烈,越来越多的国内企业看到了中国泛娱乐内容国际化的潜能。但这场“爽感经济”的全球狂欢,究竟是文化输出的新范式,还是又一场昙花一现的流量泡沫?

二、垄断全球市场,不只“爽感”而已

众所周知,中国短剧以每集1-5分钟的极简时长、高频反转和强冲突情节为核心,契合了当代用户碎片化娱乐消费的趋势。这种叙事模式不仅能迅速抓住观众注意力,形成“电子榨菜”式的成瘾性观看体验,还能通过悬念设置激发用户持续付费解锁的动力,成为吸引全球观众的基础逻辑。

例如,之前在海外爆火的短剧《The Double Life of My Billionaire Husband(我的亿万富翁丈夫的双重生活)》,剧情集齐了先婚后爱、霸道总裁、恶毒继母等众多元素,每15秒一个高潮、3分钟一个反转。

但光有“爽感”还是不够的。中国企业在海外短剧市场能形成近乎垄断的竞争格局,背后离不开国内的丰富资源和经验优势。

首先,内容生产力是海外短剧产业发展的基础。

目前中国短剧出海以译制剧为基本盘,而国内每年超4万部的短剧产能,为海外译制剧提供了源源不断的内容弹药,翻译出海的模式也成为快速打开国际市场的低成本利器。

并且,即便要开拓海外本土原创短剧市场,中国也拥有其他国家不具备的单集付费故事库,可作为全球化改编的素材。同时,国内短剧产业也已构建起一套制作、发行、变现的工业化生产体系,这套成熟的产业方法论向海外市场迁移并不难。

其次,普世情感与价值观共鸣可以打破文化壁垒。

尽管不同国家和地区拥有独特的文化背景,但普世情感与价值观可以跨越国界。

例如,《The Double Life of My Billionaire Husband(我的亿万富翁丈夫的双重生活)》中“先婚后爱”的设定,意外戳中欧美观众对“契约婚姻”题材的偏好;《狼人总裁的落跑新娘》将东方玄学与西方魔幻结合,用“职场歧视”“校园霸凌”等普世议题吸引大众;东南亚观众则对《梅花香自苦寒来》中底层女性的逆袭产生强烈的情感共鸣......

可见,中国短剧只要抓住人类的共同情感——对甜蜜亲密关系与美好感情的向往,对底层崛起叙事的共鸣,对善恶得报这一朴素价值观念的认同,就能跨越语言和文化障碍,吸引到来自各国的民众。

最后,灵活的变现模式和营销引流。

不同于Netflix的订阅制,中国短剧的盈利模式主要有IAP(付费模式)、IAA(免费模式)和IAAP(混合变现模式)三类。依托免费内容吸引用户后,平台会根据下沉市场的特点选择不同盈利模式。

比如,在北美、日韩这类中青年女性用户占多数且付费意愿强烈的市场中,IAP模式下的用户可以通过充值解锁后续内容。以《The Double Life of My Billionaire Husband(我的亿万富翁丈夫的双重生活)》为例,前5集免费观看,后续每集0.5美元,用户留存率较纯付费模式提升46%。

而在东南亚这一超过65%的用户更愿意观看广告解锁剧集、人均付费意愿低的市场中,通过IAA模式进行广告变现的方式则占据了超过80%的市场份额。

与此同时,中国短剧也构建了独立于传统发行体系的全新传播生态。不同于长剧依赖Netflix等第三方平台宣发,ReelShort、TopShort等短剧应用通过在YouTube、TikTok投放高能剧情切片,成功将全球用户导入自有平台。

因此,从某种程度上看,中国短剧正试图以“爽感叙事+内容弹药+灵活变现”的组合拳,在Netflix耗费20年搭建的流媒体帝国城墙外,摸索出一条另类的“文化输出”之路。

三、层层挑战之下,长路漫漫可期

对海外短剧赛道的从业者们来说,虽然海外市场整体利润空间更高,但制作和运营压力并不小。

比如在文化适配上,为了把中国爽剧改编成海外特供,编剧们每天都要绞尽脑汁地做“本土化”适配:中国 “包办婚姻”的情节要改为西方的“契约婚姻”,宗族祠堂也要改为家族城堡;面向中东的出海短剧要融入法老、金字塔、王后等人物情节;日本观众对方言差异极其敏感,关东与关西口音的细微差别也要格外注意......

但即便如此小心,还是有不少企业踩了坑。

快手国际版SnackVideo的《修仙大佬在纽约》,因“物化女巫群体”遭投诉下架;浙江某短剧团队在泰国市场推出的《霸道总裁与女奴》,因植入“伊斯兰教法”元素引发争议;某平台将国内爆款《闪婚老公是首富》直译为阿拉伯语版本,因涉及多妻制争议遭中东多国封禁,损失超2000万元。

除了要注意文化差异和内容合规,短剧的制作与营销成本也是出海企业需要考虑的重要问题之一。

由于现今的短剧出海并未充分带动各国本土企业入局,人才供给少、资源密度低,导致海外短剧的制作成本居高不下。

2024年中就有消息称,北美的短剧制作成本上涨到18万-25万美元;伦敦市场相对减少了区域溢价,制作成本在16万-23万美元。而相似类型的剧本前提下,同样作为英语主流国家的澳洲,预算优势比伦敦更高,可以到14万-21万美元。然而,制作成本往往不是短剧出海业务中最大的支出。

要知道,国内短剧依托于抖音、快手等迅速崛起,这些平台已经积累了大量的原生用户,不太需要花时间将这些观众引过来。但海外短剧并没有原生平台,出海的短剧公司往往需要建一个APP,将用户从Ins、YouTube、Tik Tok等平台上引过来,这就需要花费很高的投流费用。

据了解,有“短剧上市第一股”之称的Mega Matrix,通过运营海外短剧平台FlexTV,公司在2024年实现了3618万美元总收入,但2239万美元的广告支出覆盖掉了总收入的62%,高昂的海外推广和获客成本严重挤压了利润空间。

值得一提的是,海外不同地区的用工制度也让中国企业十分“头疼”。

像是泰国当地人的工作节奏偏散漫,有时候拍摄四天就要求休息一到两天;法国的每周35小时工作制,让习惯高强度拍摄的中国团队难以适应;欧美演员时薪是横店群演的8倍,国内短剧爱用“人海战术”就用不起了......

总之,这场跨文化的“短剧淘金热”才刚刚开始。无论是在内容上做更深入的本土化,还是制作和投流成本的不断上涨,亦或是用户需求的逐渐升级,都是在倒逼行业从“流量至上”转向“精品化+本地化”的深层突围。

而这场跨越语言与地域的叙事实验,不仅正成为中国文化输出的新载体,也有望成为连接全球观众情感与价值观的新桥梁。