撰文 | 程书书

编辑 | 李信马

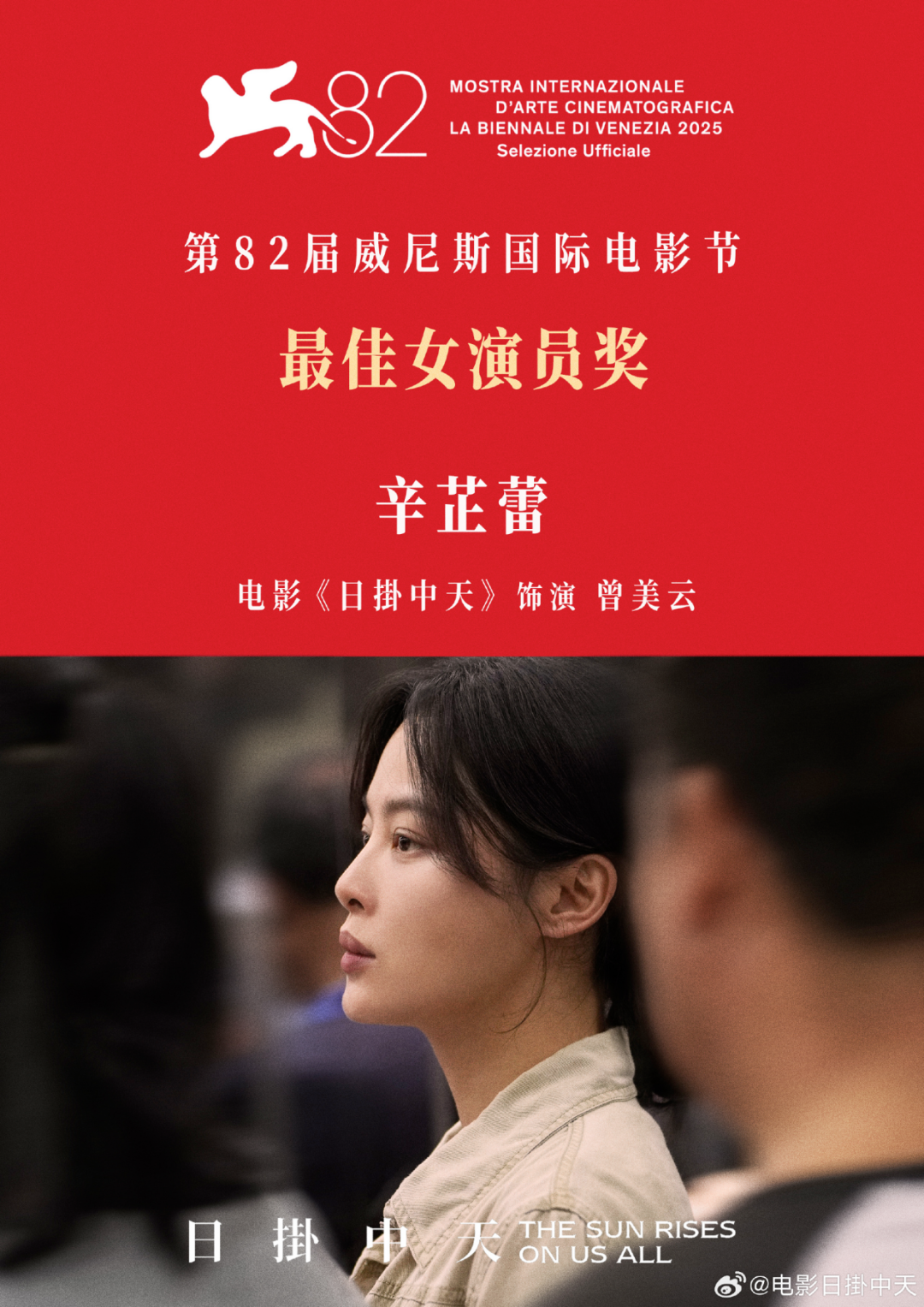

题图 | 辛芷蕾微博

威尼斯水城的夜空再次为华语电影点亮高光。

9月7日凌晨,中国演员辛芷蕾凭借电影《日掛中天》中细腻而富有张力的表演,摘得第82届威尼斯国际电影节最佳女演员桂冠,成为继巩俐、叶德娴之后第三位获此殊荣的华人女星。她不仅是“国内首位85后三大国际电影节影后”,更以这一成绩重新擦亮华人女演员在国际影坛的存在感。

图源:《日掛中天》官微

然而,这条荣光之路,从来都不止是个人的奋斗故事。从上世纪黄柳霜只身闯荡好莱坞时被迫套上的东方情欲枷锁,到陈冲、巩俐借助艺术电影叩响西方大门却依然难逃“异域花瓶”的命运;从杨紫琼以刚柔并济的“打女”形象劈开一道新路,到章子怡、李冰冰依托中国市场跻身“特供大片”却仍游走边缘——百年来,一代代华人女演员前赴后继,试图打破天花板、真正融入世界电影叙事,却也始终伴随着被符号化、被工具化、被他者化的挣扎。

01.

独自闯荡

说起华人女星的国际突围史,就不得不提起100多年前的黄柳霜——第一个获得国际声誉的好莱坞华裔女星。

黄柳霜出生于20世纪初的唐人街,是第三代华人移民,从1919年踏入好莱坞到1961年去世,参演影片60多部,同李小龙,成龙一样在好莱坞星光大道占有一席位置,还曾被刻印到了25美分的硬币上。

然而,这份荣耀背后是常人难以想象的屈辱与撕裂。1882年所颁布的《排华法案》在明面上认可了美国社会对华人的种族歧视,在当时美国人的意识里,中国人落后、愚昧、狡诈,中国女性就是神秘、性感、危险的代名词。这种压迫感极强的外部氛围贯穿了黄柳霜的成长阶段乃至整个演艺生涯。

14岁时,黄柳霜以龙套的身份出现在了电影《红灯笼》里,即使饰演的只是一位无名无姓的英国人情妇,当时仍然让观众和评论界惊恐,甚至有报道以《黄祸!中国入侵银幕》作为标题。19岁时,黄柳霜在《巴格达窃贼》中出演一名蒙古女奴,这部影片的大卖让黄柳霜名声大噪,但同时也几乎将她的戏路限死。

图源:黄柳霜饰演的美国剧情爱情片《海逝》截图

此后,好莱坞给到黄柳霜的角色大多都是妓女、女奴或者是白人男性的情妇,衣着暴露性感,还要经常在影片中演绎被虐待欺辱,最终以自杀或是被白人男性所拯救来结尾。某种程度上,黄柳霜是被动的,这些角色就是为了迎合西方社会的种族歧视观念。

黄柳霜难以摆脱的不只是美国的种族歧视,还有国人对她的唾弃。纽约华侨曾集体抗议她出演的“辱华影片”,国内舆论更斥责她“出卖灵魂”,将中国演绎得软弱阿谀,有损国家形象。

从她开始,好莱坞给华人女星设下了表演模板,要么是等待拯救的无助美女,要么是阴暗堕落的致命妖女,总之,在“异国情调”的基础上施展艳情诱惑,才是进入好莱坞的通行证。

黄柳霜之后,卢燕接过了接力棒。这位土生土长的中国人,起初也只能在各类影视剧中饰演无名配角,直到1960年,卢燕终于有机会主演了抗战题材的黑白片《山路》,然而美国观众却并不买账,影片票房惨淡。

图源:影片《山路》片段截图

1961年,马龙·白兰度因欣赏卢燕“自然纯朴”的表演,亲自邀请她参演他自导自演的《独眼龙》。可在后期剪辑时,她的戏份被一删再删——120分钟的电影上映后,她仅剩两个镜头;50分钟的电视版播出时,她的身影彻底消失。

正如卢燕后来回忆:“我在好莱坞,常常被导演要求按照他们理解的那种程式去表演——低眉顺眼、扭捏作态,完全不顾是否符合真实。”

随着70年代末“出国潮”兴起,又一批华人女演员踏上国际之路,陈冲便是其中最具代表性的一位。她面临的,依然是那个未曾改变的系统。

出国前,陈冲已凭《小花》斩获百花奖最佳女演员,声名鹊起。赴美深造期间,她被意大利制片人发掘,看似顺遂,实则并不容易。很少有人知道,陈冲在好莱坞出演的第一个角色,是在一部B级片里演一具躺在阴沟边的妓女尸体。而她主演的第一部影片《大班》,讲述在1870年英国商人来华通商、占领香港的历史背景下,她饰演的美美为博得大班欢心而曲意逢迎的故事。影片中不乏香艳暴露的画面,角色亦趋于负面,这一形象使她在国内被视为“自甘堕落”的“脱星”,声誉一度跌至谷底。

转机出现在1987年。陈冲在贝尔纳多·贝托鲁奇执导的《末代皇帝》中成功塑造婉容一角,随片亮相奥斯卡颁奖礼,她成为首位站上这一舞台的华裔女演员。影片横扫九项奥斯卡大奖,陈冲也由此成为澳洲、以色列、南斯拉夫等多国电影节影后,国际事业迎来转折。

图源:片《末代皇帝》截图

但一个容易被忽略的事实是,《末代皇帝》之后,她虽获得更多机会,却仍难逃“异域花瓶”的宿命。大多数角色依旧空洞、符号化,服务于西方对东方的想象。

“好莱坞能包容的异域元素是它想像中的东西。如果你的东西超出了这个范畴,它就不能接受。好莱坞有自己的框框,你得符合那个框框。”陈冲曾总结道:“我(那时候)在看电视的时候,在电影院里,从来没有见过一个真正有意义的华裔角色,可能会有一个东方管家,一个东方用人,或者洗衣店里的人。都是一些非常非常小的,毫无意义的角色。”

02.

名导助推

如果说黄柳霜、陈冲那两代人的国际化是孤身闯荡,在系统性的偏见中艰难求生,那么到了90年代,随着张艺谋、陈凯歌等第五代导演在国际影坛的强势崛起,华人女星的国际突围迎来了新路径——通过主演这些导演们执导的本土电影先被西方世界关注,从而被吸纳至好莱坞,走这条路线典型的女星有“谋女郎”巩俐、章子怡等。

1987年,张艺谋导演的《红高粱》一举斩获柏林国际电影节金熊奖,成为首部摘得三大电影节最高奖的华语片。饰演片中女主“九儿”的巩俐,也因此一炮而红,正式进入国际视野。

此后,巩俐相继主演了张艺谋执导的《菊豆》《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》《霸王别姬》等作品,屡次获得国际三大电影节的提名与奖项。1992年,更是凭借《秋菊打官司》成为第一位获得威尼斯影后的华人女星。

图源:影片《大红灯笼高高挂》片段截图

尽管这一时期第五代导演的本土作品频频斩获欧洲三大电影节最高奖,使华语电影开始被世界看见,但好莱坞对华人女星的态度依然显得比较分裂::一方面,她们的艺术成就被认可;另一方面,刻板印象依然根深蒂固,难以真正融入主流叙事。

进军好莱坞影片后,巩俐像不同于“前辈”饰演的都是无关紧要的配角,其在部分作品中甚至扮演起关键角色。但无可避免的是,这位载誉而来的“巩皇”在迈入国际化舞台时,也需如艺伎演员般放弃真实自我,加入更为主流的叙事体系中。

比如她在由迈克尔·曼执导的美国动作电影《迈阿密风云》中,饰演了性感女毒贩“伊莎贝拉”。在彼得·韦柏执导的惊悚犯罪电影《少年汉尼拔》中,饰演了神秘的日本女人“紫夫人”。在由米凯尔·哈弗斯特罗姆执导的谍战电影《谍海风云》中,饰演黑帮头目的夫人“安娜”等。这些角色虽然戏份重要,但仍未摆脱东方女性神秘性感的刻板印象。

当然,也有突破者。同一时期,出生于马来西亚,先在香港影坛磨砺出扎实动作功底的杨紫琼,开拓出华人女星在好莱坞的新形象——“功夫女郎”。

在她之前,李小龙、成龙等人已经把中国功夫的种子播撒到好莱坞,但动作领域长期由男性主导。1997年,杨紫琼在《007之明日帝国》中饰演中国女特工林慧,以凌厉身手完成好莱坞首秀,成为首位出现在“邦女郎”序列中的华人女性。她不再是等待拯救的柔弱女子,而是能与007并肩作战的战斗伙伴,这一形象打破了性别与类型的双重壁垒。

《007之明日帝国》电影大卖,好莱坞邀约纷至沓来,但杨紫琼却并未迎来期待中的机会。“在拍完007后,一直没有在拍戏,直到两年后出演《卧虎藏龙》。因为我无法认同行业里存在的刻板印象。”杨紫琼曾表示:“我们被塑造成像是明朝花瓶,脆弱易碎,摆在背景当装饰……不然就是演红颜祸水的女子,譬如唐人街的妓女,像是苏丝黄......”

2000年,李安执导的《卧虎藏龙》大获成功,在第73届奥斯卡金像奖上独揽包括最佳外语片在内的四项大奖。杨紫琼在影片中饰演的女主“俞秀莲” 既有江湖侠女的英气,又有面对情感的隐忍,将功夫与演技完美融合 ,也因此成为西方观众心目中的“功夫女神”。

图源:影片《卧虎藏龙》截图

但即便如此,之后的很长一段时间里,杨紫琼在好莱坞也依旧没有获得足以让她展示才华的作品,虽然也曾在《木乃伊3》、《银河护卫队2》等标准的“好莱坞大片”中参演,甚至担任过一些影片的监制和制片人角色,但她始终没能拿出有份量的作品,进入好莱坞真正意义上的主流视野。

直到2023年,杨紫琼才凭借《瞬息全宇宙》获得了属于自己的第一个奥斯卡最佳女主角,也成为奥斯卡95年历史上第一位亚裔影后。

可这部《瞬息全宇宙》,原本电影导演关家永和丹尼尔·施耐特是想邀请成龙饰演男主角,由于当时成龙没有档期,他们开始转变思路,用女主角的视角重新打造剧本,让一个失意的中年妇女体验光怪陆离的人生,机会才落到了杨紫琼头上,成就了她艺术生涯的一次“怒放”。

不过,“功夫女郎”这一角色模版的走红,为后来的华人女星闯荡好莱坞创造了新路径,在《卧虎藏龙》饰演“侠女”玉娇龙的章子怡就曾坦言:“最有效最快的途径就是功夫片,功夫片最能打开好莱坞的市场。”之后的刘玉玲,“双冰”乃至后来刘亦菲等女星闯荡好莱坞都是以“打女”形象亮相。

然而,不论是之前的“艳情角色”还是后来的“打女形象” ,最终指向的文化标签还是“异国情调”,彼时华人女星们主要是用来展现东方背景的工具,未能真正摆脱符号化的困境。后来章子怡逐渐淡出好莱坞,她曾解释称:“好莱坞对亚洲演员并不友好,他们为了中国市场选择中国演员,却只给安排一些脸谱化的角色。”

03.

市场裹挟

当时间的齿轮转入21世纪,华人女星的国际突围之路再次迎来转折。

随着中国电影市场的迅猛崛起,从过去国际影坛的“边缘玩家”跃升为“全球第二大票仓”,华人女星不再需要像前辈那样艰难地闯入好莱坞。相反,好莱坞开始主动迎合这个庞大市场的需求,对中国女星的选用,也从过去的“文化猎奇”逐渐转向“经济讨好”。“特供片”、合拍片屡见不鲜,在国内资本和电影企业的助推下,华人女星“登陆”好莱坞的门槛大幅降低。

对好莱坞片方而言,加入一两位中国明星,既能在宣传期制造“中国元素”话题、吸引国内观众购票,又基本不影响主线叙事,堪称一种“低成本高回报”的营销策略,何乐而不为?

在这种基于市场考量的合作模式下,中国面孔开始频繁出现在好莱坞大片中。李冰冰、范冰冰、章子怡、张静初、许晴、景甜、杨颖……一众女星相继“登陆”国际银幕。这背后,既有对更高艺术殿堂的向往,也掺杂着提升商业价值的现实考量。无论在本土市场是实力派演员还是流量偶像,一旦搭上好莱坞的“快车”,似乎就能轻松冠上“国际巨星”的头衔。

然而表面风光之下,大多数人却并未真正进入叙事核心,反而沦为服务于中国市场需求的“战略道具”。

例如《变形金刚4》上映前,片方大肆宣传“李冰冰苦练英语”的幕后故事,吊足观众胃口。然而她在正片中仅出场不到五分钟,角色功能近乎可有可无。张静初加盟《碟中谍5》,宣传时被塑造成汤姆·克鲁斯的劲敌,成片中的镜头却不超过五个,台词稀少,存在感微弱。

类似案例不胜枚举:《环形使者》中的许晴、《异能》中的李小璐、《钢铁侠3》中的范冰冰……

图源:影片《变形金刚4》截图

另一种尴尬则是,尽管戏份不少,角色却未真正融入叙事,显得格格不入。比如《金刚:骷髅岛》中,在野外探险的恶劣环境下,景甜始终妆容精致、一尘不染;《独立日2》中,杨颖的表演被不少观众吐槽“仿佛在看《奔跑吧兄弟》”。这些被“硬塞”进来的角色,不仅未能实现预期的营销效果,反而使演员本人遭受质疑与调侃,借此打入西方主流市场更是无从谈起。

可以看到,即便好莱坞出于市场考虑向中国女星抛出橄榄枝,所提供的角色也大多扁平苍白、缺乏意义。而随着中国电影市场体量日益庞大,甚至一度成为全球第一大票仓,华人女星曾经的“好莱坞热情”逐渐冷却。很长一段时间里,“国际巨星”这个称号,都带着几分调侃的意味。

如今辛芷蕾凭借《日掛中天》获得威尼斯国际电影节“影后”,与当年巩俐的《秋菊打官司》、叶德娴的《桃姐》一样,都是依托本土影片荣获国际认可。这似乎再次印证了一个现象:华人女星往往只有在扎根本土的故事中,才华才能获得最充分的展现。

在《日掛中天》影片的最后一幕中,辛芷蕾饰演美云穿着来不及换下的直播服装奔向汽车站,连衣裙的吊牌随着她急切的步伐飘动。午后烈日当空,晒得她面色发白,额头上汗水涔涔,镜头追随着美云,在一排又一排的巴士之间穿梭,她在急急地寻找。而当她发现一切皆是徒劳,美云突然爆发的哀嚎中,蕴含着绝望、痛苦、不甘,仿佛对命运的控诉。

这一刻,不仅属于角色,更属于所有曾在国际叙事中挣扎、失语,却始终渴望被真正看见的华人女星。百年来,她们国际突围的终极理想:不是被嵌入他者的剧本,而是以完整的自我,被世界看见。