撰文 | 曹双涛

编辑 | 杨博丞

题图 | IC Photo

在某小拉出行司机群里,司机们纷纷聊起了接单的现状,满是无奈:

“在苏州跑小拉出行,平台每天差不多推送200单,且订单多集中在工业园区附近。”

“在东莞开燃油车跑小拉,还不够加油费用,果断选择放弃。”

“在山东跑小拉,从中午11点到晚上6点,平台推送的还没有10单,实在没有跑的必要了。”

“在郑州跑小拉出行,不仅订单少且单价低,订单更是难抢。超过40元的订单,五六十个人同时抢都是常态化,供需失衡的问题十分突出。我周日全天就跑4单,订单总流水仅有100多元。”

“在安徽跑小拉出行,一天纯收入还没有80元,这还不如送外卖赚钱呢。”

“在福建跑小拉,只能当作兼职赚杯奶茶钱,千万别当全职干。”

01.

订单量少且区域失衡,业务定位陷入尴尬

当前小拉出行同时融合网约车订单与四轮小件订单,但四轮小件作为典型的物流需求,深度依附于区域经济活动,与区域经济发展水平呈现正相关,这也导致了小拉出行司机群中反馈的情况——订单量少且区域分布不均。

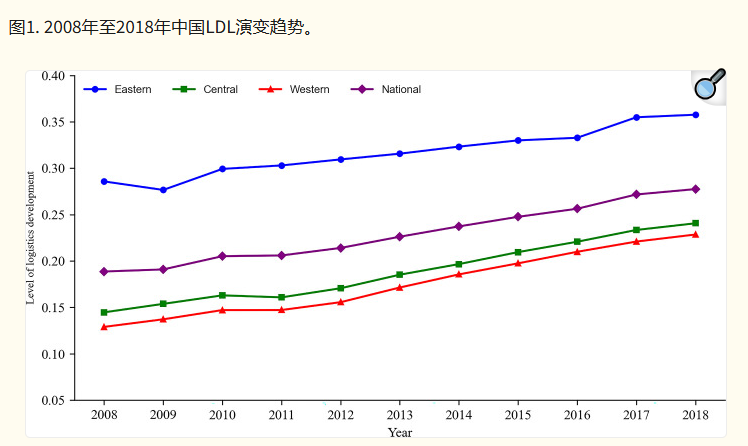

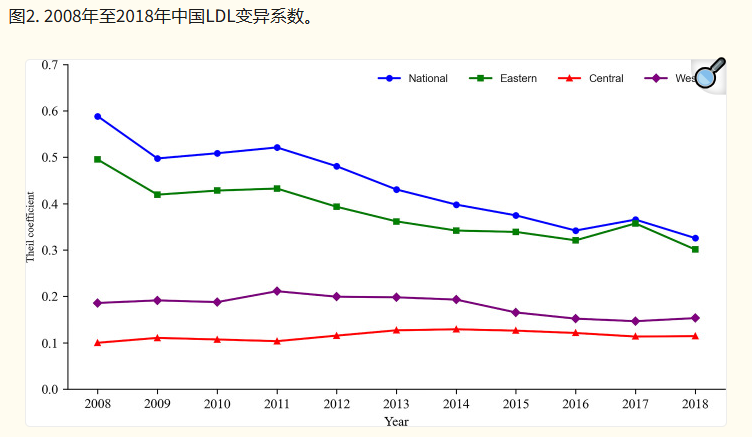

《中国物流演进:发展特征及对经济增长的催化作用研究》论文指出,2008年—2018年,东部地区物流发展水平长期领跑全国,中西部始终处于追赶状态;同期,东部内部物流发展差异缩小(变异系数从0.495降至0.301),但整体水平仍持续上升,说明即便内部经济差距缩小,经济发展的“基本盘”仍支撑物流需求增长。中西部物流发展基本稳定,但始终低于东部,反映出经济发展水平的差距,导致物流需求规模、增长动力的差异长期存在。

图源:《中国物流演进:发展特征及对经济增长的催化作用研究》

图源:《中国物流演进:发展特征及对经济增长的催化作用研究》

而这种区域物流需求的分化特征,让宣称“既能拉货又能拉人”的小拉出行,在网约车、货运、即时零售赛道均陷入定位尴尬的局面。若以网约车视角来看小拉出行,小拉出行的合规风险集中体现在“客货混装”与“证件缺失”的双重困境中。

根据相关法规规定,“载货汽车违规载客将面临500-2000元罚款并记3分,载客汽车违规载货则处100-200元罚款”。而平台大量司机用私家车承接四轮小件订单,既未取得《网络预约出租汽车运输证》《网络预约出租汽车驾驶员证》双证,又因私家车属于载客汽车,承接货运订单本身就构成“违规载货”,时刻面临罚款、扣分风险。

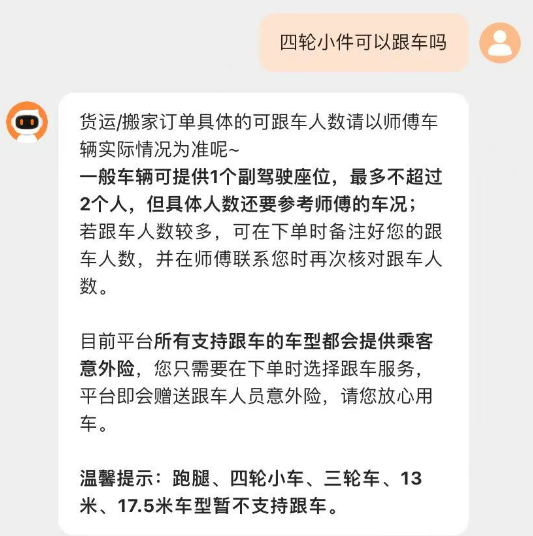

更棘手的是“客货混装”的法律风险。小拉出行的四轮小件订单虽明确禁止跟车,但实际操作中,若货主要求跟车,司机若同意跟车,将同时违反“载客汽车违规载货”和“违规载客”两项规定。尤其在大数据联网的背景下,保险系统与运管、交警系统实时联动,监管部门通过“钓鱼执法”核查时,一旦判定为“黑车”,罚款动辄数万元。这让司机对跟车订单避之不及——“无论报酬多高,绝不接单”,成为不少司机的警示,进一步压缩了小拉出行的运力空间。

图源:货拉拉小程序

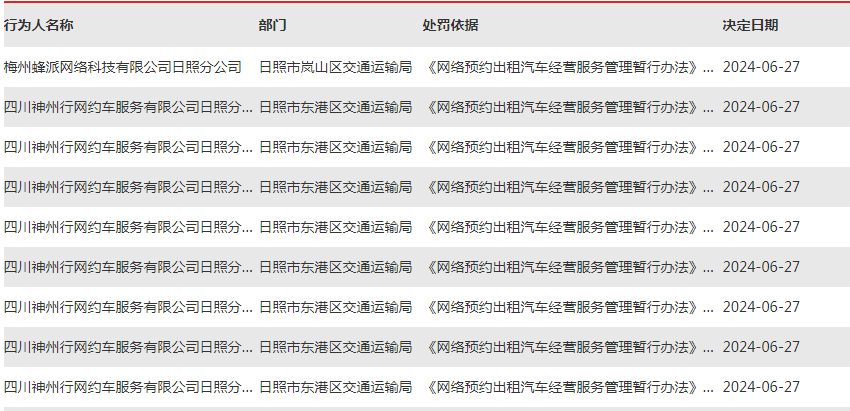

平台也因合规问题,频繁遭遇各地监管处罚:2024年2月,小拉出行因未按照相关规定提供共享信息,被贵阳市交通运输综合行政执法支队实施“一案双罚”,作出罚款人民币11万元的行政处罚。5月,贵阳小拉出行网约车企业未落实安全生产主体责任,存在严重安全隐患,当地监管部门发布公告,依法撤销了小拉出行在贵阳市的经营许可。6月,小拉出行因无证车派单,一天内被日照市监管部门连发8道“处罚令”成为行业热搜。

图源:日照市岚山区交通运输局

随着当前全国对网约车司机合规的监管升级,2025年,多地车辆合规率超80%,合规车辆的运营成本增加20%。这对于本就举步维艰的小拉出行来说,无疑是雪上加霜。

此外,当前网约车行业已形成以滴滴为绝对龙头的“一超多强”竞争格局。这样的市场态势,不仅深刻影响着司机群体的生存选择,更对各大网约车平台的盈利模式与可持续发展能力提出严峻考验。

例如,2024年曹操出行净亏损达到12.46亿元,经调整亏损(非国际财务报告准则计量)为7.24亿元。如祺出行当年净亏损5.64亿元,四年时间净亏损累计25.69亿元。此外,随着各大网约车平台纷纷推进Robotaxi商业化进程,这对研发能力薄弱的小拉出行而言,无疑是巨大考验。

从货运平台视角来看,小拉出行虽对四轮小件货物设限,但因低价策略导致规则执行松散,面临订单承接受限与司机流失的双重风险。平台明确对四轮小件货物设下三重门槛:长、宽均不得超过1米,高不超0.5米,重量限制在100公斤内,且明令禁止运输易燃易爆等违禁品。若货物需占用后座或放倒座椅,货主需额外加钱。

图源:货拉拉小程序

但来自河南省的小拉出行货运司机曹阳(化名)称,这种规则在低价策略下形同虚设——大量货主以“薅羊毛”心态下单,接单前往往信誓旦旦“就几件小件,很轻,不占空间”,等司机抵达现场,面对的却是远超限制的“暴击”:

800斤的饲料、1500多斤的石材、450斤还要送上楼的瓷砖,或是二三十件西瓜、十几箱几升装的矿泉水……更离谱的是,有货主仅出价16元,就要求司机负责搬卸、配备小推车,甚至提供仓库签收回单,完全将司机当成“免费苦力”。

图源:受访者提供

这种货主描述与实际订单的巨大落差,给司机带来多重风险与负担:

一是超规运输的直接风险,家用车本就不适合重载,超载货物不仅会增加刹车距离变长、爆胎等驾驶风险,还会加速车辆折旧,隐性推高司机的维修成本。

二是货损追责的经济压力。生鲜、瓷砖等易碎品在超载运输中破碎风险陡增,而货损往往由司机全额赔偿;海鲜、榴莲等带特殊气味的货物,还会让车辆留下异味,司机需自付清洗费用。

三是区域接单的心理阴影。农贸市场、海鲜水产批发市场、服装批发市场等高频出现超规订单的区域,已被部分区域市场上的小拉出行司机列入“接单黑名单”,进一步缩小了平台的有效运力覆盖范围。

平台规则无法约束“薅羊毛”的货主,司机接超规单怕被罚,拒单又没生意,最终只能选择离开——这正是小拉出行以货运平台身份运营时,因规则与实际脱节、低价与服务失衡而陷入的恶性循环。曹阳言语中透露出诸多无奈。

从即时零售平台视角看小拉出行,虽有部分货物(鲜花、蛋糕、文件等)和同城配送场景重合,但受限于运输工具和服务模式,其订单承接能力远低于专业即时零售平台。

一方面,货物与服务的错配。四轮小件不少货物重量远超普通外卖,但部分收货人既要求司机上门服务,也要求包装完好。“重货+精细服务”的要求,与即时零售常见的“轻小件+快速交付”逻辑相悖,让司机疲于应对。

另一方面,汽车运输场景的限制。相较两轮电动车,汽车运输需同时考虑违章、通行限制等问题。新茶饮、生鲜门店多集中于闹市区,这类区域往往停车难、通行限制多,司机取餐时既怕违章罚款,又可能因找不到停车位耽误时效。

更严重的是,时效与成本的恶性循环。当下即时零售平台都在比拼配送时效,小拉出行原本对配送时效没严格要求,现在为抢订单,开始硬卡配送时效。司机一旦超时,平台直接扣5分行为分,行为分过低,直接影响后续接单。尤其是部分跨城订单得走高速,货主却不在备注里说高速费谁出。司机想省成本走国道,结果容易超时,陷入“省高速费就超时、不超时就得掏高速费”的难解循环。

图源:受访者提供

02.

单价低、抽佣“杀熟”、对车辆要求严苛

“平台总不能既想马儿跑,又不让马儿吃草吧?小拉出行本就订单少,网约车和四轮小件的低定价,更让该问题雪上加霜,这正是当前大量司机放弃小拉的重要原因。”郑州市小拉出行司机(化名)直言。

刘峰表示,尽管小拉单笔订单价格会因货物重量略有差异,但整体呈现“距离越长、单价越低”的特征。结合司机群反馈,3-5公里订单单价为2-3元/公里,5-10公里降至1.5-2元/公里,10-20公里仅1.1-1.4元/公里,20-25公里约1元/公里,25公里以上更是低至0.9元/公里。

图源:受访者提供

订单本身定价就偏低,若遇上特殊场景的订单,司机更是“赔本赚吆喝”。例如,部分农贸市场停车费收取标准为:10分钟8元。但很多货主不仅让司机自掏这笔钱,装货还得耗上一二十分钟。很有可能出现停车费远超订单收入,司机赔钱跑订单的情况。

更关键的是,虽然低抽佣曾是小拉吸引大量司机入驻的重要原因,但平台抽佣存在明显的“大数据杀熟”现象。例如,新人首月开通会员后抽佣仅1%,但后续会逐步上涨——从1%升至4%~8%,再到10%、16%;甚至有司机跑满20多天后,抽佣比例直接从1%跃升至10%。而若司机长时间未出车,抽佣比例才会从16%回落至8%,规则设计颇具诱导性。

以80公里的跨城订单为例,平台显示价格72.6元,扣除6%抽佣后,司机实际到手仅68.25元。若遇上大城市早高峰拥堵,全程可能耗时3小时,时薪仅20多元。更棘手的是,小拉出行的顺风单竞争激烈,常出现几十人甚至上百人争抢同一订单的情况。而从目的地返程时,若接不到回程单,空驶成本还得司机自行承担。

对于网约车行业而言,核心是追求单位时间效益最大化。司机端收入偏低,在影响司机端决策的同时,给小拉出行运营也带来诸多考验。

来自合肥市的小拉出行司机刘洋(化名)表示,一是小拉出行对司机驾驶车辆要求较高。燃油车和混动车型除非是将油耗控制到0.5元/公里以内,否则就是在做“慈善”。

例如,对于油耗10升/百公里以上的燃油车,单日流水能跑到156元。但扣除120元的加油费用和平台抽佣,单日净到手利润仅有30元。扣除每日生活成本后,收入甚至不如居家休息。此外,随着不少地区充电桩费用价格上涨,使用纯电车型跑小拉出行性价比也偏低。例如,当前上海小拉出行的平均单价约在1.2元/公里,但部分上海商场里部分时段的充电桩收费甚至超过2.5元/度。

这种对司机车辆的限制,导致不少司机因跑单利润低选择退出,或因更换纯电车型或油耗偏低车型带来的成本退出,或对平台不满情绪增加,小拉出行的司机端整体稳定性偏低。选择全职的小拉出行司机越来越少,不少司机都将其当成副业。

二是小拉出行“距离越长、单价越低”的特征,叠加大量司机将其当成副业,很容易出现“短途疯抢、长途遇冷”的失衡状态。这种失衡不仅让用户的长途订单难以得到满足,影响平台的服务覆盖能力;也会让司机群体陷入恶性竞争,最终导致整个平台的订单分配效率低下,进一步加剧司机与平台、用户与平台之间的矛盾。

三是服务品质的拉胯。对标诸多行业来看,只要当收入稳定且可观时,才更有动力用心服务;若一旦收入没了保障,服务质量难免会打折扣。真实的四轮小件运输场景本身就存在复杂性,更让这一问题雪上加霜。

贵阳市交通委员会发布的《2025年1月网约车市场运行监测分析报告》数据显示:小拉出行因88.7%的差评率被点名。尽管它并非当地网约车订单量最大的平台,却是被投诉最多的——每10条投诉中,有8条以上都指向小拉出行。

03.

“三低”模式,难以打破行业不可能三角

司机流失,大数据杀熟,服务质量欠佳的背后,本质上是走三低(低抽佣、低单价、低补贴)模式的小拉出行,不仅难以打破网约车行业的不可能三角,更让司机端、平台端、用户端三方利益冲突持续加深。

从司机侧来看,核心诉求是高收入、接单多、自由度高平台抽佣比例、订单的每单价格、平台给予的奖励与补贴、实际接单数量虽是影响司机收入的关键变量,但天然与用户、平台诉求冲突:若提高每单价格,会让价格敏感型用户流失;若想降低抽佣比例,又会压缩平台利润,削弱平台优化服务的能力。反之,抽佣过高或补贴太少,司机接单积极性暴跌,流失风险直线上升。

从用户侧来看,核心诉求是低价格、等待时间短、服务良好。出行的每单价格、等待司机接单及服务的时间、司机实际服务质量,成为满足用户核心诉求的关键变量。但自古至今,“鱼和熊掌不可兼得”——低价压缩平台利润以及司机收入,司机收入难以得到保障,接单少、积极性低,服务敷衍,最终用户等待时间变长、体验变差,这又继续影响平台订单量。

从平台侧来看,核心诉求是实现利润提升,扩大市场份额,维持司机与用户间的供需平衡。抽佣比例直接关系平台盈利、价格策略平衡用户支付与司机收入、补贴投入影响司机和用户的参与度。例如,补贴多的阶段,短期内能吸引司机和用户,但长期高补贴会增加平台成本。补贴少则难以维持供需平衡,司机或用户因缺少激励,参与平台业务的意愿降低,破坏供需关系。

小拉出行的“三低”模式,让三方博弈持续加剧:司机每单收入低,只能靠“高频接单”维持生计,但区域订单失衡、整体单量少,司机收入无法保障。用户看似占了“低价”便宜,换来的是司机敷衍服务、车况差,体验一落千丈。平台利润被挤压,只能靠抽佣“杀熟”续命,结果司机跑单积极性暴跌、运力密度持续下滑、用户持续流失,陷入“司机少→用户少→司机更少”的恶性循环。

这种矛盾的持续发酵,还催生出一系列灰色产业,让平台的运营环境雪上加霜。来自湖北的小拉出行司机刘明(化名)透露,一方面,不少直播间打着“解决方案”的旗号,声称能搞定小拉出行的一车多开、驾龄不够、车型不符、无证运营等问题,可这些手段本身就游走在违规边缘,隐藏诸多不确定的风险。

另一方面,电商平台上还有不少所谓的“小拉出行接单神器”在售卖,宣传能帮司机多接单、接优质单。但现实是,部分区域市场的订单本就寥寥无几,这些“神器”即便真有作用,也难以改变“巧妇难为无米之炊”的窘境。

面对“模式缺陷→供需矛盾激化→灰产滋生”的恶性循环,小拉出行如何破局,实现司机、用户与平台的三方共赢?