撰文 | 陈 述

编辑 | 杨博丞

题图 | IC Photo

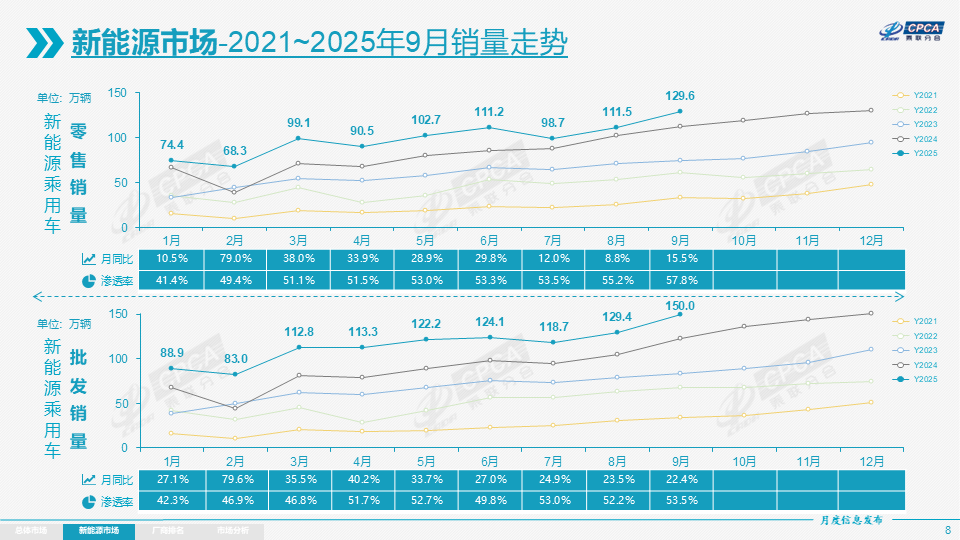

2025年的中国汽车市场,已经从早期的增量竞争,彻底转入一场深水博弈。根据乘联会2025年10月13日发布的数据显示,9月新能源车国内零售渗透率升到57.8%。新能源渗透率持续抬升、智能化体验不断刷新用户预期,行业竞争焦点已全面转向产品定义与用户认知的构建。

在纯电、插混、增程并存的技术格局下,品牌、定价与智能生态的综合能力才是真正决定胜负的变量。

在这样的背景下,曾长期主导中国车市的合资品牌面临转型挑战。过去几十年积累的渠道资源、品牌溢价,正受到产业秩序快速变革的冲击。降价成为常态,高端市场增长乏力,电动化布局屡被指未能充分适应本土市场。

9月28日,别克至境L7正式上市,新车共推出了5款车型,指导价17.39万元—21.99万元。上汽通用汽车别克品牌在此市场阶段强势推出至境L7,不仅是一款产品,也被视为合资品牌在电动化市场寻求突破的关键布局。

至境L7在产品力、智能配置、增程技术与定价策略上的组合,涵盖了当前电动化市场竞争的关键维度。但核心问题在于,至境L7能否为别克品牌带来预期的市场变化。

一、至境L7能撑起大旗?

在新能源市场的喧嚣声中,别克品牌正试图用一款车重新讲述自己的故事。至境L7,它被定位为一款对别克品牌转型具有战略意义的车型。从产品层面看,至境L7的硬件配置符合当前中高端市场的主流标准。

例如,智能化上,至境L7车机系统搭载SA8775P芯片,NPU算力达72TOPS,率先采用别克“逍遥智行”辅助驾驶系统,首发搭载基于端到端的Momenta R6飞轮大模型。然而,技术参数能否转化为市场销量,是别克品牌需要面对的关键问题。

图源:别克汽车官网

过去十年,中国新能源市场的消费决策因素已发生变化,消费者愈发关注体验、迭代速度与智能化的完成度。而在软件定义汽车领域,别克品牌至境L7选择技术路线,优势在于风险可控,但在竞争高度同质化的市场中,若缺乏显著的差异化卖点,其市场表现将面临考验。

从竞争格局来看,至境L7所处价格区间的新能源车市场已是强敌环伺,新品层出不穷,尤其是新势力更擅长与用户共鸣。而别克品牌在营销传播与用户社群的运营上,其手法和频率与传统燃油车时代更为接近,与擅长互联网传播的新势力有所不同。

在新能源消费语境下,“产品力”早已不是冰冷的数据堆砌,而是技术、体验、服务三者的综合体。对消费者而言,买一辆新能源车,往往是在选择一个品牌的生态,例如更新频率、功能推送、数据隐私等等缺一不可。别克品牌过去以可靠著称,但其既有的产品开发迭代速度和营销模式,需要适应追求快速迭代和个性化体验的新一代用户市场。

至境L7的意义不在一战成名,而在于跑通一套新模式,即,由其中国团队主导开发、由本地研发中心定义产品的操盘模式,是否能与新能源市场上打法各异的新势力以及自主品牌玩家一较高低。从这个角度看,至境L7称得上是别克品牌本土化研发新模式的一次重要实践。

但其市场成功与否,不仅取决于技术层面的表现,还取决于能否有效提升用户对品牌在电动化时代竞争力的认知。至境L7是别克品牌迈出的重要一步,而品牌竞争力的重塑通常是一个中长期的过程。

二、别克品牌的变与不变?

对于一个曾在中国年销破百万的合资品牌而言,市场份额下滑并不是突然发生的事件,而是一个缓慢而持续的过程。

公开数据显示,2018年,别克品牌在中国市场的年销量曾达到106万辆,占全球销量的近七成。然而,到2024年,别克品牌在华销量预计回落至40万辆左右。

2025年2月28日,别克品牌宣布,在合资品牌中率先启用新能源定价模式,全面推行品牌“一口价”。在表面上,这一策略减少了用户比价焦虑,降低了渠道成本,也对传统分销体系形成冲击,被解读为一次商业模式的轻量化改革。这一价格策略,对其长期建立的品牌溢价能力将产生影响。

以往消费者愿为合资品牌多付一点,是基于对其制造工艺、售后体系、品牌历史的信任。而当品牌溢价收缩,部分消费者可能会重新评估其品牌价值。

价格下探的同时,那些原本被视为别克品牌“压舱石”的中高端车型,如君威、君越、GL8,也相继进入主流自主品牌的价格带。在这个过程中,别克品牌的合资护城河有所松动。

而这种定位的模糊,对其品牌价值维护亦提出了挑战,使其在市场竞争中需要寻找新的应对策略。在自主品牌和新势力主打高性能、强体验的市场竞争中,别克品牌的声量和份额正受到挑战。

一口价策略是当前市场环境下的一次显著调整。当一个品牌面临产品竞争力挑战时,价格手段常被用作关键的市场工具。然而,行业分析通常认为,长期而言,仅靠价格策略难以构筑稳固的品牌护城河与用户忠诚度。

至境L7的推出尝试弥补这一空白,但作为品牌反攻的起点,它仍处在检验期。与此同时,原有车型体系正因价格下探而松动品牌壁垒,构成对“至境”新形象的反向拉扯。换言之,当消费者在17万元的君威和21万元的至境L7之间权衡时,别克需要付出巨大努力来证明,后者所代表的品牌新价值,远超前者的传统荣光。

在燃油车时代,别克品牌拥有稳定的用户基础和中产认可度;但在新能源时代,这种品牌资产如何转化为市场优势,仍在探索之中。在竞争激烈的新能源市场,别克的品牌标签相较于一些定位鲜明的竞争者,差异化有待加强。如果不能在至境L7之后持续推出有竞争力的产品,其在当下汽车市场的行业地位可能难以巩固。

更深层次的本地化,涉及决策机制、组织文化乃至思维方式的转型,即从工程导向更多地向用户与场景导向倾斜。这种深层转变,并不是靠一次技术突破或一个明星车型就能完成的,而是一次系统性的模式“重写”。

如何在当前形势下重新推动品牌价值升级,是别克品牌面临的核心挑战。而这个问题,不能靠一款车、一个架构或一次技术路线的选择来予以解决。它需要的是能让消费者重新定义“别克品牌”的方式。别克品牌或许在权衡,是继续压低价格换取销量,还是拉升品牌价值争夺心智?而时间,并不站在它这一边。

三、本土化重构时间可够?

每一个外资品牌在中国市场的下行阶段,都会被反复提出同一个问题,本土化是否仍有待深化?别克是一个曾被视作合资本土化典范的品牌,1998年首辆国产别克新世纪下线时,就已实现大量零部件适配、底盘调校和内饰调整。泛亚技术中心被誉为中国最早拥有整车研发能力的合资工程部门,曾为别克品牌构建了长达十多年的本地优势壁垒。

然而,在新能源时代,这些传统优势对市场竞争的决定性作用已相对减弱。智能化、软件定义、用户运营成为新阶段核心能力,而这些正是传统合资体系的短板。相比之下,别克品牌在芯片应用、智能驾驶布局等方面的产品商业化速度,通常相对于部分快速迭代的自主品牌存在步调差异。

直到近两年,别克品牌才开始调整这一模式。管理层放权、本地团队主导、平台架构重建……,至境L7的问世,某种程度上是这套本地化机制的首次集中释放。从增程系统到电池匹配,从智能座舱到辅助驾驶,L7项目的底层方案均由中国团队主导,这种由中国定义,为中国服务的思路,意味着其合资模式的一次进阶。

然而,其转型正处在一个竞争激烈的市场时期。乘联分会数据显示,2025年9月,中国新能源乘用车市场零售129.6万辆,同比增长15.5%,环比增长16.2%;1-9月累计零售886.6万辆,增长24.4%。

图源:乘联分会公众号

而当前中国新能源汽车市场的集中竞争期已全面展开,从中端下沉到高端上探,从家庭用车到企业采购,格局已几近成型。2025至2027年,是大部分主流车企完成平台技术切换和品牌定位升级的关键阶段。而2027年是上汽与通用合资协议到期的关键年份,其未来的合作模式受到行业关注。

至境L7标志着转型的开始,但若想让品牌价值升级持续下去,别克品牌需要持续推进战略的变革。新能源时代的竞争,涵盖了技术、体验、品牌与生态等多个维度。对别克品牌来说,至境L7的发布既体现了别克品牌寻求突破的意图,也体现出传统合资体系在转型中面临的挑战。

从技术投入到智能化补课,从定价策略到本地化放权,别克品牌的一系列动作显示出其转型的决心。市场的最终评判将依据其销售数据与市场份额等实际成果,而消费者品牌认知的改善通常是一个长期过程。

至境L7是别克品牌的一款重要产品,但它面临的是一个竞争激烈、快速演变且日益注重用户体验与品牌认同的市场。别克品牌能否凭借此车显著提升其市场地位,仍需看其后续阶段的市场表现。在当前阶段,单一产品的成功有助于缓解压力,但长期竞争力的重塑,通常有赖于能力、效率与用户体验的全面提升。

整体来看,新能源时代的车市竞争,早已从“造得出”向有没有人愿意买而转变。至境L7的登场,在一定程度上释放出别克品牌试图重回主流视野的信号,这也成为其品牌话语重建的一次关键试水。

然而,从亮相到转化,这不过只是起点。真正的挑战在于,别克品牌能否持续输出被市场认可的产品,并在用户心智中重塑自身的品牌价值。