撰文 | 曹双涛

编辑 | 杨博丞

题图 | 豆包AI

中老年付费课程正迎来冰火两重天。

一边是行业市场规模持续增长。艾瑞咨询预计,2025年国内中老年付费课程市场规模将接近3000亿元。但另一边却是大量中老年群体付费学习后,陷入退款难的尴尬处境。

报名了兴趣岛瑜伽课程的刘丽(化名)表示,自己在申请瑜伽课程退费时,被告知仅骨折、瘫痪等特殊情况可退款,且需提供医院证明。刘丽认为,此类退费条件形同虚设,普通学员几乎无法满足。

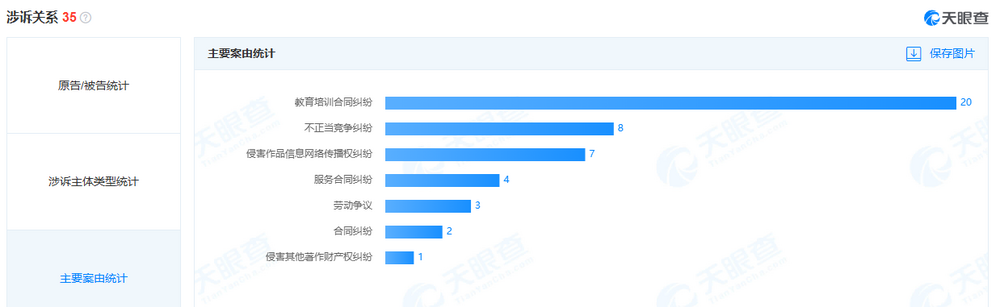

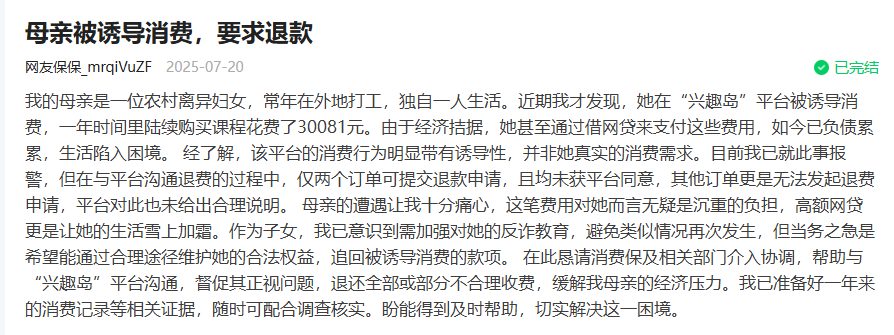

刘丽的情况并非个案,而是众多兴趣岛学员遭遇退款难的缩影。天眼查数据显示,兴趣岛主体公司(广州兴趣岛信息科技有限公司)涉及多起与教育培训合同相关的纠纷。消费保平台数据显示,在兴趣岛收到的1115条投诉中,54.17%涉及收费问题及退款纠纷。且从投诉内容来看,不少中老年群体被兴趣岛销售人员以层层套路诱导消费,累计付款金额高达万元。

图源:天眼查

图源:消费保

图源:消费保

一、课程质量堪忧,群内暗示“包治百病”

兴趣岛学员被套路、退款难的背后,正是当前针对中老年群体的付费课程,已形成固定“收割”套路:机构以多渠道推广为抓手,搭配“大咖授课”噱头,通过免费或低价课程引流→免费试听为由,公域流量用户引入私域→试听结束后,多种手段引导学员购买更多付费课程,或高于市场价的产品→申请退费,以各种理由拒绝→退费难,面临被反复“收割”的可能。这种运营模式本质上是围绕“课程反复售卖、人群反复筛选、利用中老年信息差”展开的生意。

兴趣岛内部将该模式拆解为清晰的分工链条:投手从各渠道获取用户信息后交付给前端;前端负责运营体验营课程,引导客户下单购买正式课程;后端则专注于推动用户持续付费。部分课程后端更是划分为初阶、中阶、高阶,实现层层收割。

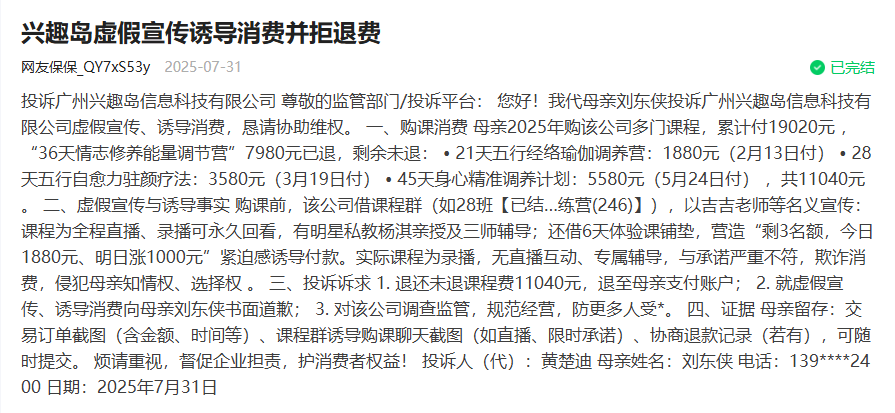

这套看似环环相扣的运营模式,在实际操作中却暗藏诸多问题。销售驱动的“快增长”与部分课程所需的“慢专业”形成尖锐矛盾,导致大量机构通过“虚假人设包装”完成用户转化。比如,兴趣岛内部称某老师为双重非遗传承人,但在中国非物质文化遗产官网上,无法检索到这两项非遗相关信息。

图源:兴趣岛APP

图源:中国非物质文化遗产官网

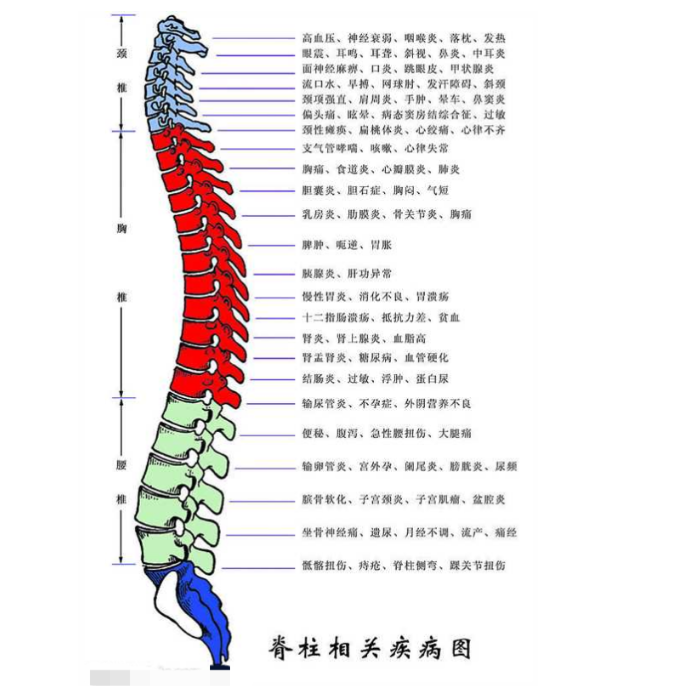

即使部分大咖老师的身份经得起推敲,所谓的直播课程其实也都是录播,每期课程重复播放,老师每节课的教学内容仅围绕几个简单观点反复讲解。以笔者所在的八段锦学习群为例,有学员称,“昨天跟着直播学习八段锦,次日起床后骨头关节咔咔响。”

图源:兴趣岛某学习群

相较课程质量的乏善可陈,更值得警惕的是其对学员形成的误导——尤其是在医疗领域,这种背离专业严谨性的错误引导,可能引发远超教学质量问题的风险。

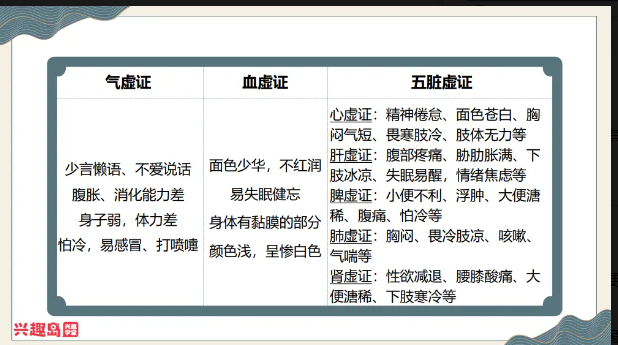

在八段锦学习群中,兴趣岛老师称:“三焦分主气、血、水循环,气循环居首;毒素堆积肩颈(人体十字路口)致硬化、衰老,不通会让脑下垂体营养不足,影响动情激素分泌(女性易提前更年期),后续可通过“观天视地+单手操”改善。”

图源:兴趣岛某学习群

而中医的三焦(上焦心肺、中焦脾胃、下焦肾等)主调节气血水分布运行,无“对应气/血/水循环”经典依据。比如,中医经典著作《难经》提到的“原气之别使”,与“气循环”无直接关联。且人体出现肩颈僵硬多因气滞血瘀、风寒湿邪导致,和“毒素堆积”无关。甚至中医都没有“毒素堆积”的专业说法。

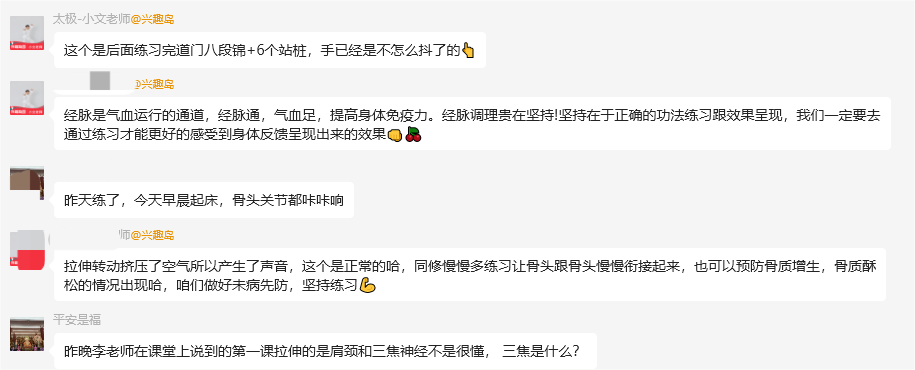

而群内老师分享的“气虚证、五脏虚证”图片,更是将复杂的中医辨证理论过度简化。例如,生活中常见的打喷嚏可能与过敏或风邪侵袭引发的感冒相关,却被简单归为“气虚证”。此外,中医认为“很多病症只是表象,不能被表面现象迷惑,必须探寻病症背后的本因”。

图源:兴趣岛某学习群

以失眠为例,不同患者的治疗方向可能大相径庭:心火旺盛需清心降火,肝气郁结需疏肝理气。且对于同一病机,比如心脾两虚,其表现也并非单一:有人会出现失眠,有人则表现为健忘、倦怠,但治疗思路是一致的。兴趣岛内部简单粗暴将表象病症归类的做法,无视病症背后复杂的成因和个体差异,把看似相同的病症一概而论。这种错误的做法,对缺乏专业中医知识的中老年群体来说,极易让他们形成错误的认知。

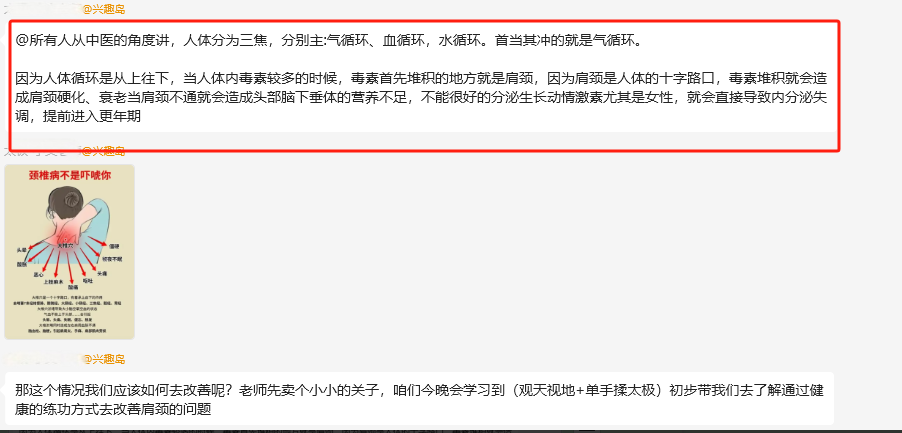

更关键的是,群内老师的说法存在明显的因果逻辑错误。肩颈问题可能引发头痛、肩颈不适,但并不会直接影响脑垂体功能(激素分泌由大脑指令控制);女性更年期、内分泌失调与生活习惯等因素相关,与肩颈硬化并无直接生理关联。

而像胆结石这类疾病,主要与胆汁成分异常、高胆固醇饮食等因素相关,与椎体错位的关联性极低;糖尿病的发生多与胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损有关,和脊柱并无直接因果联系。将这些疾病强行归咎于脊柱问题,不仅缺乏科学依据,甚至还可能会出现延误患者病情的不确定风险。

图源:兴趣岛某学习群

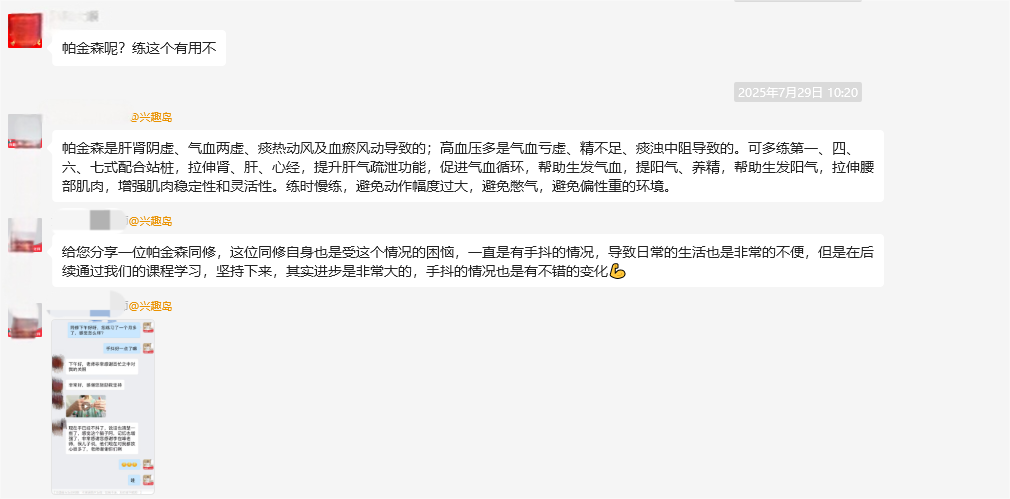

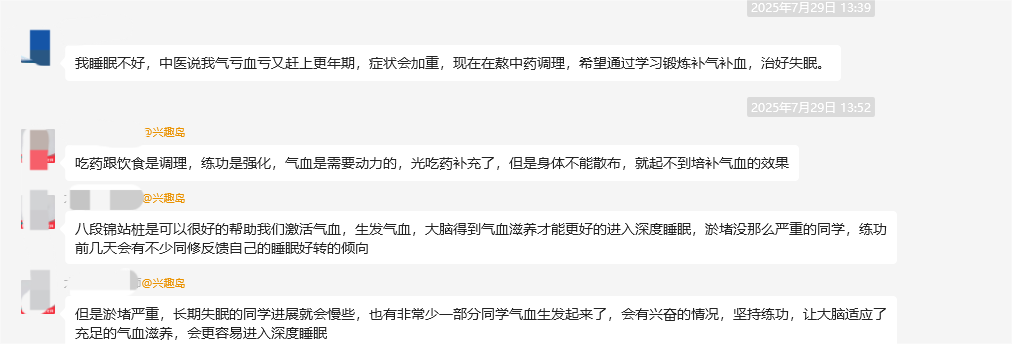

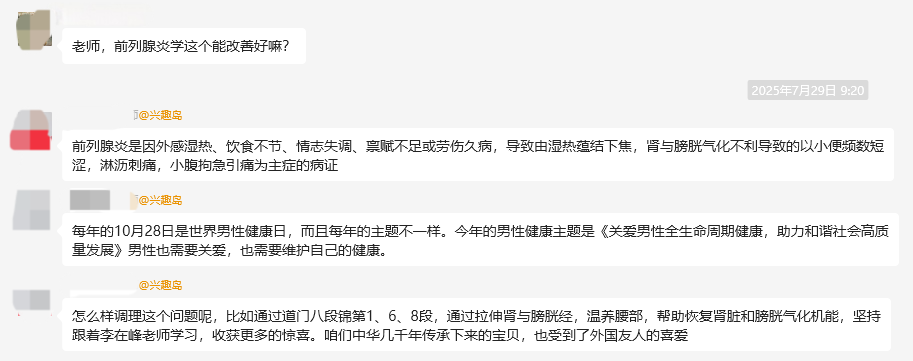

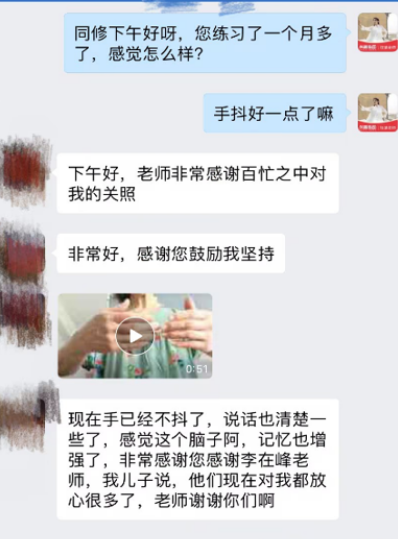

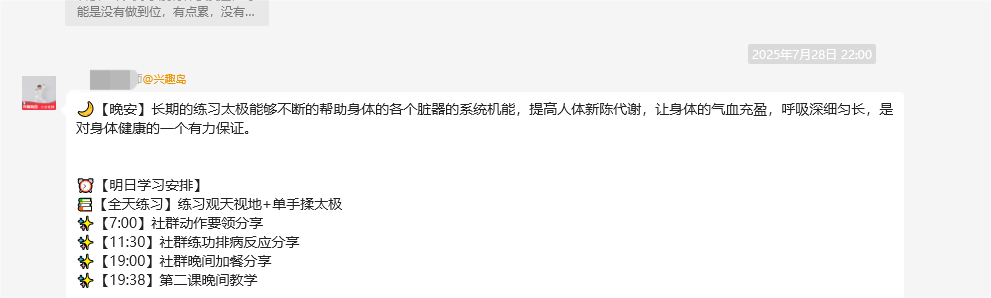

而针对群内学员询问的帕金森、睡眠治疗差、前列腺炎等各类疾病,群内老师给出的回应也明显偏离专业医疗逻辑——往往试图用八段锦、太极等单一的养生功法来包揽所有病症的改善,既没有区分不同疾病的病理差异,也未曾提及寻求专业诊疗的必要性。甚至还拿出部分学员学习后身体得以改善的案例,继续强化这种错误认知。

图源:兴趣岛某学习群

图源:兴趣岛某学习群

图源:兴趣岛某学习群

图源:兴趣岛某学习群

不仅仅是八段锦课程,兴趣岛的瑜伽课程,宣称练习瑜伽可“缩小子宫肌瘤”“改善乳腺结节”“减轻头晕恶心”“缓解腰椎间盘突出”等,甚至标注“21天见效”。

二、双重困境何解,新课程如何开发?

兴趣岛的《八段锦课程》《五行经络瑜伽课》等非医疗类产品,存在过度宣传、鼓吹“包治百病”的夸大营销乱象。这一现象的背后,是项目难以调和的深层次矛盾:若不夸大效果,很难实现高付费转化;若过分承诺功效,又会游走在法律边缘。

根据国内《广告法》规定,除医疗、药品、医疗器械广告外,其他广告禁止涉及疾病治疗功能,也不得使用易与药品、医疗器械混淆的医疗用语。但兴趣岛的运营套路,与20世纪90年代的“气功热”、近年的中老年保健品维权事件如出一辙:先通过夸大功效制造健康焦虑,再用“效果立竿见影”等过分承诺画饼,最后以“名额有限”“分期付款”等话术层层诱导付款。

这种套路能沿用多年,本质是精准抓住了中老年群体对健康的渴望和对疾病恶化的担忧,借助“恐惧+希望”的双重心理驱动完成“收割”,最终导致消费者退款难、维权难。

兴趣岛前离职员工张瑞(化名)表示,太极是兴趣岛效益最好的项目之一,员工收入与项目效益直接挂钩;在转化率和客单价相差不多的情况下,太极项目的提成比例远高于效益差的项目。手机摄影、短视频也都比较稳定,比较冷门的项目则在不断被裁撤。

与之而来的问题是,太极项目面临双重困境:若不过度宣传,课程销量低迷;若夸大效果,则可能引发法律、舆论等多重风险。一旦相关问题集中爆发,不仅会影响项目本身的存续,还可能对品牌形象造成重创。

相对稳定的手机摄影和短视频项目,后续能否持续稳定发展,同样值得商榷。其一,社交媒体平台的博主、其他机构纷纷将目光投向中老年群体这块“肥肉”,所采用的营销套路与兴趣岛如出一辙。市场竞争的激烈以及受各类渠道的分流,兴趣岛的相关课程能否持续占据优势,存在很大的不确定性。

其二,电商平台上充斥着大量低价的短视频和手机摄影课程,且当中老年人的子女识破这类机构的营销套路后,兴趣岛那些经过层层转化的高价课程,其性价比优势便会大幅丧失,进一步加剧了项目稳定发展的难度。

图源:淘宝

其三,随着当前AI大模型技术持续发展,剪辑门槛正在被大幅度拉低。除抖音提供大量创作模块,中老年群体可直接套用模板产出视频外。以剪映为代表的剪辑软件,用户只需上传照片和视频片段,输入大致主题,就能快速生成一段短视频。这对学习能力相对偏弱的中老年来说,更是节省漫长的学习过程,未来或将持续对兴趣岛剪辑课程构成分流。

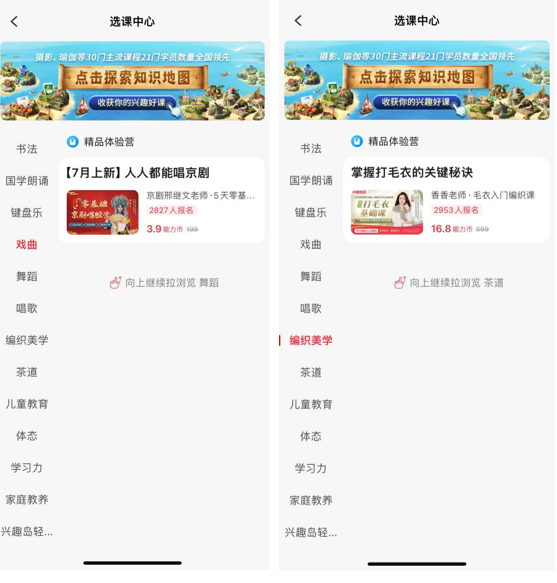

在具备收益潜力的课程面临重重挑战时,未来如何开发新课程、有效触达并吸引中老年群体,无疑是亟待解决的难题。但并非所有课程都能像太极养生课程那样,同时具备“高信息差”和“易制造焦虑”的双重特性。例如,兴趣岛的茶艺、戏曲、国学朗诵等课程,本质上聚焦的是小众人群的需求。

对于那些真正对这些领域抱有兴趣的中老年人来说,其兴趣往往是长期积淀形成的,这意味着这类课程想要实现大规模推广和盈利并非易事。同理,以打毛衣为代表的编织美学课程,当前又有多少中老年人愿意投入时间和精力去学习打毛衣呢?

图源:兴趣岛APP

此外,儿童教育、家庭教育等教育类课程也面临着现实困境:当前,不少年轻人并不愿意让祖辈过多插手下一代的教育事宜。《家庭教育蓝皮书(2023):中国家庭养育环境报告》数据显示,在老人参与照养孙辈的家庭中,矛盾出现的概率高达75%以上。高矛盾发生率让部分中老年群体对这类课程望而却步,或将影响这类课程在中老年群体中的推广效果。

更关键的是,兴趣岛效益至上的运营模式导致资源集中于热门项目,其他课程难以推广,新课程开发亦举步维艰。

三、人员流动难,兴趣岛愈发难以“收割”

兴趣岛离职员工张强(化名)表示,兴趣岛前端销售的工作愈发艰难。两年前,不少前端员工月收入过万是常态。而如今,收入较两年前几乎腰斩。收入的大幅缩水叠加工作压力的与日俱增,让许多前端员工纷纷选择离职。后端虽相较前端轻松一些,但内部内卷现象严重,员工长期处于重度疲惫状态。

以太极项目为例,因其课程性质特殊,员工早上6点多上班、晚上10点多下班已成常态。若完不成业绩,很多员工只能主动加班。更关键的是,部分课程即便内部提点比例较高,前提也得是能卖出去。不少课程销售困难,员工的付出与回报不成正比,同样导致许多员工选择离职。内部人员波动如此之大,使得兴趣岛始终处于招人状态,甚至HR一天面试几十人都成了常态。

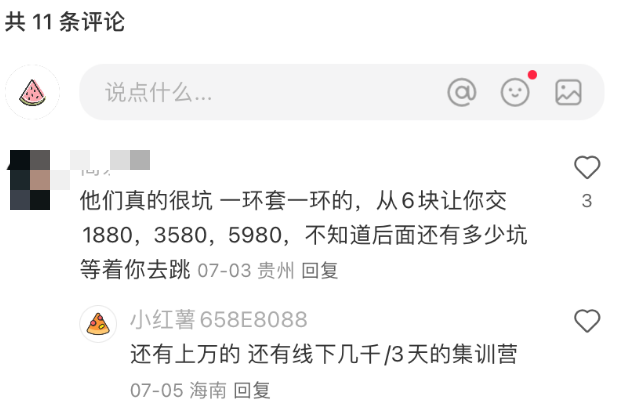

图源:兴趣岛学习群

张强提到的前端销售工作愈发艰难,折射出当前兴趣岛面临着招生难的困境,且愈发难以“收割”中老年群体。一方面,随着兴趣岛的营销“套路”被越来越多人识破,信任危机正逐步发酵。有小红书网友就曾吐槽,“兴趣岛的课程推广一环套一环,从最初的6元低价引流,到诱导学员支付5980元购买高价课程,期间布满了各种消费陷阱。”舆论危机的扩散,进一步加剧了公众对品牌的信任崩塌。

图源:小红书

另一方面,在中国父母眼中,“父母之爱子,必为之计深远”,家庭责任往往优先于个人兴趣。来自湖北省的63岁刘飞(化名)就坦言,自己虽确实对短视频感兴趣,但要花几千甚至几万元学习这类课程,几乎是不可能的事。“我们这代人虽有退休金,但今年儿子生意不景气,这笔钱得拿去帮衬他周转。”

与刘飞相比,他那位没有退休金的亲弟弟,即便对唱歌有浓厚兴趣,但也得优先考虑考虑儿子婚姻大事,根本腾不出钱投入到兴趣课程中。这种消费逻辑,让不少中老年人在面对高价课程时,往往保持着清醒的克制。换言之,市面上的中老年付费课程,清洗的本就是有限的人群。但当这些中老年群体被反复“清洗”后,对各类机构的营销套路愈发熟悉,警惕性也随之提升。兴趣岛现有课程又要如何实现高转化呢?

更为关键的是,除抖音、小红书、快手等众多平台持续加码引流到外战外。因兴趣岛部分课程需电话外呼,完成转化,但随着今年7月底政策对电话外呼的治理升级,行业迎来“封禁潮”:少则电话卡被封禁几十个,整个客服团队陷入摇摆,重则被处以5位数乃至6位数罚款。尤其是对于高度依赖,高度依赖电话营销和线索转化的金融、教培、大健康、房地产尾盘、汽车金融等,更成了此次打击“重灾区”。因三大运营商对这类行业的电话外呼进行了重点限制,整体接通率大幅下滑,甚至出现100%拦截情况,投产比也持续下滑。

当越来越多的中老年群体愈发清醒、机构难以“收割”时,市场规模还会继续增长吗?对兴趣岛而言,未来又要如何完成深度转型呢?