2021-2024年间,中国品牌的市场份额从40%跃升至60%,并诞生了如比亚迪这样的领军品牌。如果这一趋势延续下去,或者海外品牌继续表现疲软,中国车市的新格局将更加清晰。然而,大众、丰田、日产、别克等国际主流品牌并未打算轻易放弃,它们都希望在最后时刻奋力一搏。基于对中国新车市场逐渐演变为“富人车市”的判断,我们认为中外车企在这场竞争中的重点应放在高端化上。

近年来,中国品牌的迅猛发展得益于积极推行高端化策略。展望2025-2026年,这些品牌将进一步加快高端化的步伐。值得注意的是,除了推出全新的高端子品牌外,更重要的是提升母品牌的高端形象。截至2024年,吉利、长安、哈弗、奇瑞等主要中国品牌的购车用户家庭收入仍然较低。因此,在2025-2026年期间,若海外品牌的市场份额持续萎缩,中国品牌间不可避免地会经历一场优胜劣汰,那些用户质量较低的品牌将首当其冲面临考验,吉利银河、长安启源等品牌将迎来重大挑战。

理论上,最需强化高端化的应是大众、丰田等国际主流品牌,因为它们的客户群体原本就比中国品牌更为优质。然而,目前许多国际品牌给人的印象更像是“廉价品牌”,尽管其客户群体越来越优质,但品牌形象却停滞不前。丰田通过实施节能化与高端化战略,并国产全系混动车型如赛那、格瑞维亚等,已成为海外品牌中最坚挺的品牌之一。截至2025年初,多数主流国际车企尚未制定明确的高端化战略,但在追求电气化和智能化的过程中似乎遇到了瓶颈。

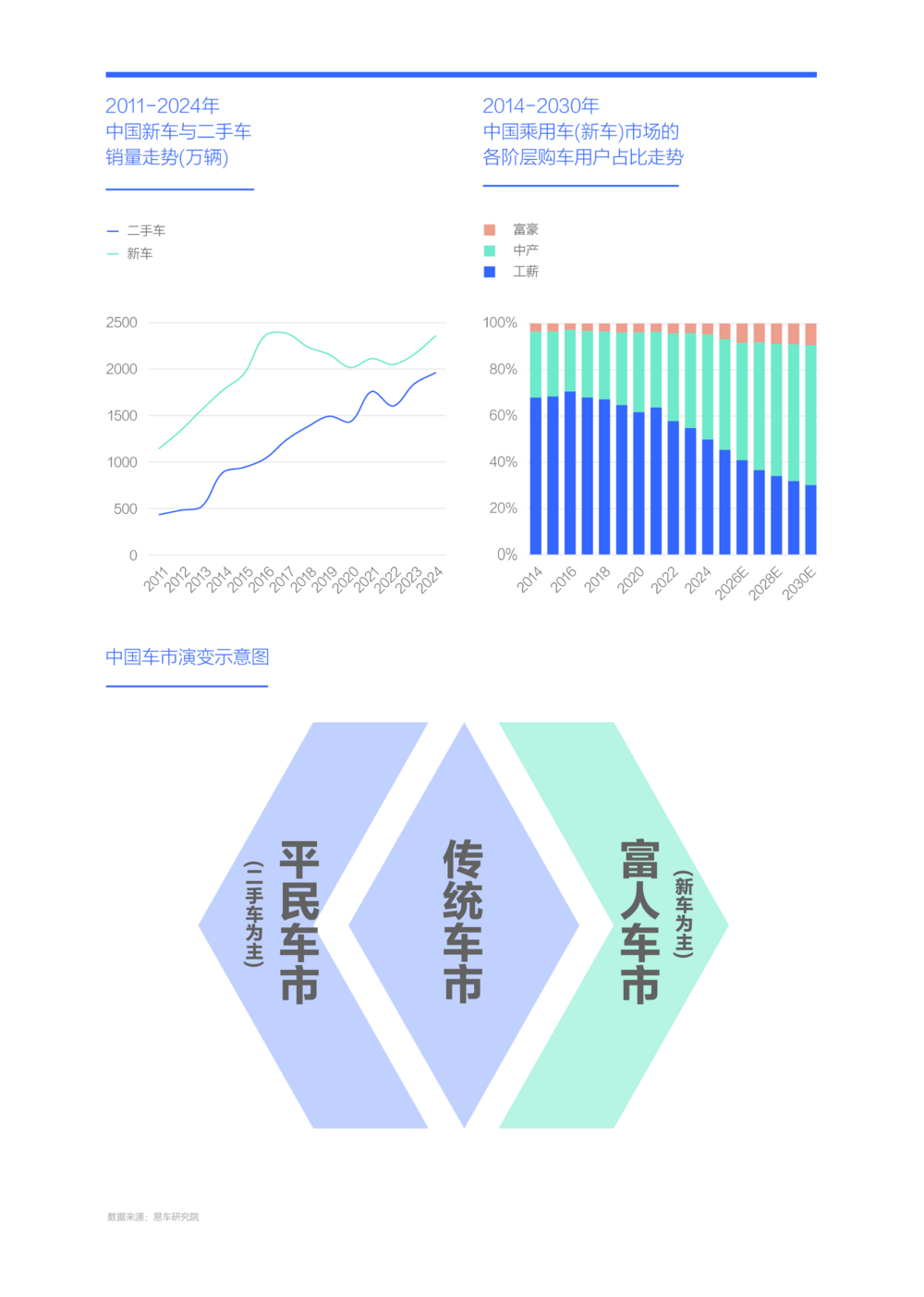

也许有人疑惑,你们不仅建议中国品牌推进高端化,还鼓励海外品牌夯实高端化,难道中国市场真的有如此多的“富人”?首先,“富人车市”仅指新车市场,而非二手车市场。其次,预计未来十年内二手车销量将大幅增长至3000万甚至3500万辆,远超新车销量。此外,相比新车买家,二手车买家的整体收入水平通常较低。综合考虑,称新车市场为“富人车市”并不夸张。以上观点也仅供参考。

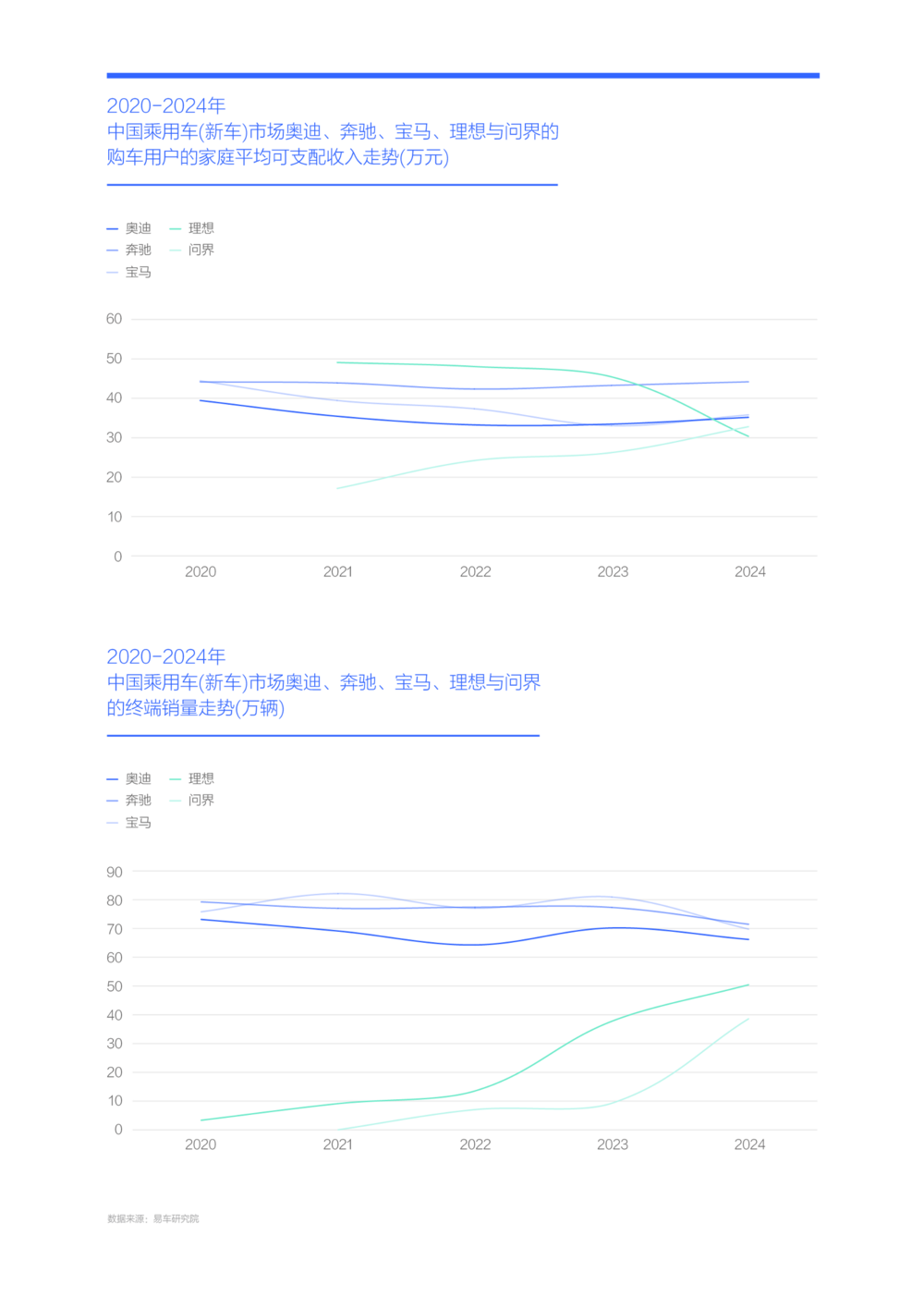

随着中国新车市场越来越像“富人车市”,奥迪、奔驰与宝马正迎来最好发展期,2025年是BBA优化战略的关键期

近年来,中国新车市场愈发呈现出“富人车市”的特征,理论上最应享受红利的无疑是奥迪、奔驰与宝马。2020年至2024年间,如果不是特斯拉、小米、理想、问界、坦克、腾势等新兴品牌强势涌入,这三家传统豪华品牌的在华销量或许早已迈上百万辆台阶。

当前阶段,尽管BBA三强正面临来自新锐高端品牌的激烈竞争,但其品牌基础依旧稳固。数据显示,在2020至2024年期间,奔驰车主的家庭平均可支配收入稳定在45万元,奥迪与宝马则维持在35万元左右,整体水平依然较高。与此同时,理想、问界等挑战者的用户结构尚未成熟。以理想为例,2024年其定价约50万元的MEGA车型表现不佳,而售价约25万元的L6却成为主力车型,直接拉低了理想用户的家庭收入水平,由原先全面高于BBA迅速回落至其之下,降至仅30.35万元。因此,不能只看到理想汽车2024年销量突破50万辆的亮眼成绩,其背后潜藏的问题不容忽视。同年,问界的M9虽成功跻身中国高端车市的新标杆,但其用户质量仍难与BBA抗衡,购车者家庭收入仅略高于理想,未来能否在2025年持续保持月销过万的表现,仍是未知之数。

面对市场竞争加剧的局面,理想、问界等品牌虽各有各的难题,但在应对变化方面展现出更强的灵活性和反应速度,远超BBA的调整节奏。即便它们今天宣称“500万元以内无对手”或“1000万元内无人匹敌”,明天还真有可能吸引到一批年收入超过这一门槛的高净值人群。除了上述品牌之外,预计2025至2026年,将有更多新势力加入挑战BBA的行列。例如2025年初,腾势N9、领克900等全新高端产品已陆续登场,表面看似旁敲侧击,实则剑指BBA核心阵地。

整体看,留给BBA优化战略的时间的确不多了,可能就剩2025年。如能科学梳理,其实一年时间也不少了。

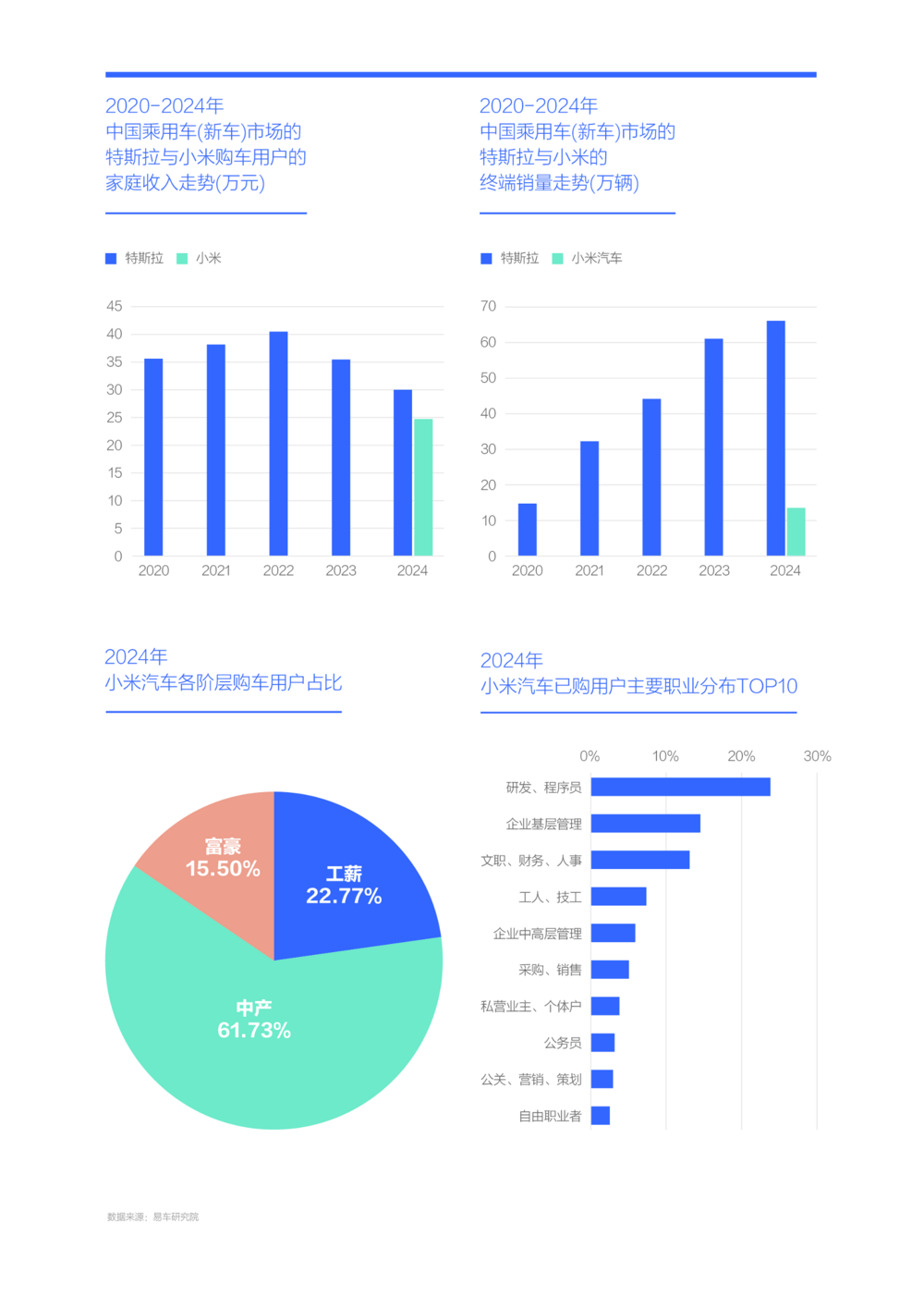

面对“高校扩招”后的“新富人车市”,从产品到营销,小米汽车正积极排演角逐中国“新富人车市”的样板戏

为了更充分地论证“富人车市”的观点,研究多个案例,发现小米汽车的情况尤为典型。 随着2024年小米汽车SU7的上市并迅速成为爆款,该车型全年为小米汽车贡献了13.67万辆的终端销量,吸引了大量原本属于34C、56E系列的潜在买家,使得BBA对此现象感到十分担忧。展望2025年,小米计划推出YU7,且有传言称还将发布YU9,这一动向让华为的余承东、理想的李想、蔚来的李斌、小鹏的何小鹏等业界领袖都感到了不安。至于小米汽车为何能在初期就取得如此亮眼的成绩,并对竞争对手形成巨大压力,不少人可能认为这得益于小米强大的营销能力,特别是雷军式营销的独特魅力,几乎可以形容为一夫当关万夫莫开。通过深入分析大量关于雷军式营销的资料,尤其是他演讲中的核心内容,我们总结出一个关键词——书生气质。雷军在很多场合下通过其演讲潜移默化地强调追逐梦想的重要性,始终倡导学习与奋斗的价值观,传递着成功终将属于那些持续努力的人的信息,完美地延续了当代中国大学教育的核心理念。在雷军式的营销策略中,高等教育占据了一个非常重要的位置,从讲述与室友共同创业的故事到捐赠13亿元回馈武汉大学,无论是有意为之还是偶然得之,这种彰显书生气质的营销方式正好契合了当前中国汽车市场由高学历消费者主导的新趋势,自然而然地引起了广泛的共鸣。

再看产品层面,2024年小米SU7的购买者中,中产阶级与富豪群体占比接近80%,其中研发人员及程序员等高学历用户的占比更是接近24%……从小米SU7的成功案例来看,可以明显看出它受益于由高学历用户引领的“新富人车市”。2025年上市的YU7,只要定价合理,理论上在“新富人车市”的爆款概率会更高。原本突出创新卖点的特斯拉,是中国“新富人车市”的明星品牌,但近年来也面临着来自理想、小米等新兴高端品牌的挑战。预计2025年,随着小米YU7等车型的推出,这种压力将持续加剧。

目前,不少车企都在尝试模仿小米,尤其是雷军式的营销手法,比如新车发布会时也会强调情怀。然而,有些特质是难以复制的,例如书生气质。不少车企领导人的演讲风格往往带有一种“老大风范”,强调自身的优势和领先地位,这种方式未必能够精准触动“新富人车市”消费者的共鸣点。对于2025年的市场走向,我们对华为所倡导的“遥遥领先”口号表示一定的担忧,因为高学历消费者通常具备较强的自我反省意识,过度宣称领先可能会使其成为众矢之的。实际上,华为最珍贵的精神品质在于不断学习、奋斗与挑战,这股劲头甚至超越了小米。华为总是在追求或挑战那些遥遥领先的对手,一旦自称为“遥遥领先”,则可能意味着其进取心的减弱。

效仿雷军式营销固然重要,但不应仅仅是表面功夫,核心是要回归到以高学历用户为主导的“新富人车市”这一营销本质。回顾校园时光,既有像雷军这样热衷学习的人,也有偏好逃课、游戏或是社交活动的学生,他们对于汽车的选择自然会更加多样化。

越来越像“富人车市”的中国新车市场,未来将由青春躁动期进入成熟魅力期,与二手车形成有效分工

面对市场变化从容不迫,中国新车市场的购车用户家庭可支配收入持续增长,2024年平均值突破了20万元,中产阶级与富豪群体的总占比超过了50%,使得中国新车市场越来越具有“富人车市”的特征。这一现象的根本原因可以追溯到上世纪末至本世纪初快速推行的“高校扩招”政策,为二十年后的今天新车市场的结构转型及快速高端化奠定了基础。

由于新车市场的剧烈转型,不少车企遭遇了“晕车”,有些不经意间销量暴跌,而另一些则突然迎来爆发式增长。面对这种情况,车企需要稳住阵脚,明确战略方向。在争夺“富人车市”的过程中,车企应将用户重心放在高学历消费者上,市场布局重点放在大城市,职业定位瞄准白领和金领阶层,并将增量潜力寄托于女性消费者……这种策略与过去二十多年侧重市场下沉、围绕男性、关注小镇青年、吸引蓝领用户的传统方法形成了鲜明对比,表明车企的战略调整需要摆脱线性思维模式。

具体到企业层面,当前理想、问界等新兴高端品牌虽然试图挑战“富人车市”,但尚显不足,保时捷、奔驰等国际高端品牌依旧占据主导地位。展望2025-2026年,为了更好地参与“富人车市”的竞争,比亚迪、吉利等中国企业需进一步推动品牌高端化进程。目前多数相关企业已经认识到这一点,同时意识到大众、丰田等国际品牌也需要全面强化其高端形象,然而很多企业仍满足于现状。奥迪、奔驰与宝马能否抓住最佳发展机遇,关键在于2025年的战略优化。针对由高校扩招后形成的高学历用户为主的“新富人车市”,小米汽车在产品和营销方面表现得游刃有余。同样地,华为不仅不在遥遥领先的企业之列,反而始终处于追赶或超越这些企业的道路上,这也赋予了它角逐中国“富人车市”的巨大潜力。

过去二十多年的大规模“高校扩招”政策,为中国新车市场逐渐向“富人车市”的转变奠定了坚实的基础。展望未来,随着中国高等教育体系的进一步优化,新车市场将从青春躁动期步入成熟魅力期,并与二手车市场形成有效的分工合作。新车市场更倾向于满足中产阶级和富豪群体的需求,而二手车市场则更多地服务于工薪阶层。观察欧美日等发达国家成熟的汽车市场,我们可以发现,新车市场主要面向富裕用户,而二手车市场则更多地迎合青年及低收入群体的需求。因此,与其说朗逸、轩逸与哈弗H6的市场份额被秦PLUS、宋PLUS等新款车型所挤压,不如说是这些车型受到了二手市场的强烈冲击,导致其在低端市场的竞争力下降。

尽管“富人车市”这一说法可能存在争议,但其背后的趋势是不可逆的。对于那些在市场快速变化中感到“晕车”的车企来说,现在是时候清醒过来,调整策略,以避免被日益强劲的二手车市场所超越,尤其是像BBA这样的高端品牌,更需要警惕这种市场动态带来的挑战。