在全球碳中和目标的驱动下,新能源产业链的爆发式增长正重塑有色金属行业的价值逻辑。作为新能源汽车、光伏发电、储能系统的核心材料,铜凭借其高导电性、耐腐蚀性和延展性,成为"绿色金属"中的关键角色。就在刚刚过去的深圳国际电池技术展(CIBF)释放的行业信号显示,固态电池产业化进程较预期提前2-3年,与之配套的极薄铜箔需求将迎来爆发式增长,预计到2027年全球6微米以下铜箔市场规模将突破800亿元,复合增长率达45%。

在这场技术革命中,国内铜加工龙头企业海亮股份(002203.SZ)展现出独特的战略纵深。2024年,公司营业收入达873.87亿元,其中铜箔业务营收同比增长超450%,海外营收占比提升至41%。值得关注的是,在宁德时代(300750.SZ)港股上市首周即大涨23%、国际资本持续加码新能源赛道的背景下,作为其核心供应商的海亮股份动态市盈率仅18.7倍,显著低于行业平均的32倍,估值修复空间已然打开。

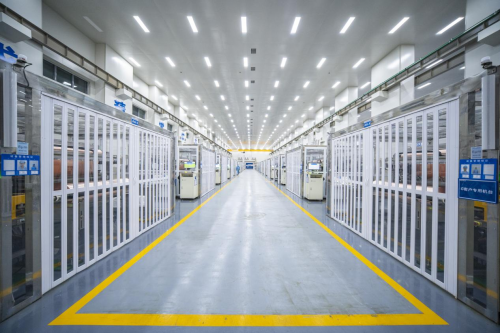

铜箔的厚度革命正成为电池能量密度竞赛的关键战场。当行业主流产品从8微米向6微米迈进时,海亮股份研发团队已实现4.5微米极薄铜箔的量产突破,其兰州基地产品良率稳定在98%以上。这项"锂电池用高强高韧铜箔批量生产关键技术及产业化"项目,通过电解液配方革新和阴极辊防撕边工艺优化,将产品抗拉强度提升至600MPa,循环寿命突破6000次,成功打破日韩企业技术垄断。

全球动力电池产业正面临技术代际跃迁的关键节点。据SNE Research最新报告显示,全固态电池商业化进程较预期提前2-3年,预计到2030年全球市场规模将突破4000亿元,其中中国企业的专利占比已达43%。这种技术革命不仅意味着新能源汽车将突破800公里续航焦虑,更承载着中国制造辐射全球市场的战略价值——相比传统液态电池,固态电池在能量密度(提升2-3倍)、安全性(通过针刺试验)和低温性能(-40℃保持90%容量)的全面领先,正在重构全球汽车产业链话语权体系。

当人工智能算力集群年耗电量突破三峡电站全年发电量,当低空经济载具面临300Wh/kg能量密度门槛,能源技术的代际突破已成为科技革命的底层逻辑。IDTechEx研究指出,每1GWh算力中心需配套20MWh储能系统,eVTOL飞行器每减重1公斤对应150W·h电池容量提升,这些指数级增长的能源需求,正在将铜箔材料革命从产业命题升级为国家战略。

海亮股份在兰州基地预留50%的固态电池专用铜箔产能空间,据公司技术路线图披露,其正在开发的三维多孔铜集流体技术,通过仿生结构设计可有效改善固-固界面接触问题,该研发项目已入选浙江省“尖兵”重点研发计划。这种超前布局正悄然构筑中国新能源产业的“技术防火墙”。

面对国际资本对新能源产业链的持续追捧,海亮股份的全球化布局正在兑现价值。公司构建的"兰州-印尼-摩洛哥"三角产能网络已形成独特优势:印尼10万吨电解铜箔项目依托当地资源禀赋,将原料成本降低12%;摩洛哥基地借力欧美自贸协定实现"零关税"出口,较国内同行节省15%综合成本。这种战略布局不仅规避单一市场风险,更与宁德时代等客户的海外扩张形成协同效应。

近三个月来,超过30家机构密集调研海亮股份,其核心关注点聚焦于:1)2024年铜箔业务毛利率逆势提升至28.7%,高于行业均值5个百分点;2)在建产能达37.5万吨,2025年产能释放后预计带来60亿元增量营收;3)固态电池用三维多孔铜板带已完成中试,技术储备领先行业2-3年。中信证券测算显示,若铜箔业务市占率提升至15%,公司估值中枢有望上移40%。

政策红利与产业周期共振下,海亮股份正迎来黄金发展窗口。2025年政府工作报告提出的"沙戈荒"新能源基地建设,预计将带动18万吨铜箔新增需求;而欧盟碳关税的实施,使得公司摩洛哥基地的低碳生产优势进一步凸显(单位产品碳足迹较国内低30%)。随着宁德时代港股募资超50%用于海外产能扩张,作为核心供应商的海亮股份海外订单占比有望突破60%。

站在产业变革的临界点,海亮股份以"技术突破+全球产能+价值重估"的三维战略,正在新能源材料的万亿赛道上书写新的规则。当国际资本持续加码中国新能源产业链,这家手握关键技术、绑定头部客户、兼具成本优势的企业,或将演绎"隐形冠军"的价值发现故事。

声明:本站转载此文目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,本网站对此声明具有最终解释权。