超过3万部“被翻译”的古籍免费开放、随手可查,这让字节跳动公益旗下的古籍数字化平台——“识典古籍”,成为古籍研究者和爱好者的“打卡地”。

近期,浏览识典古籍的用户发现,几百本巴蜀方志“组团上线”,这让用户们兴奋不已。

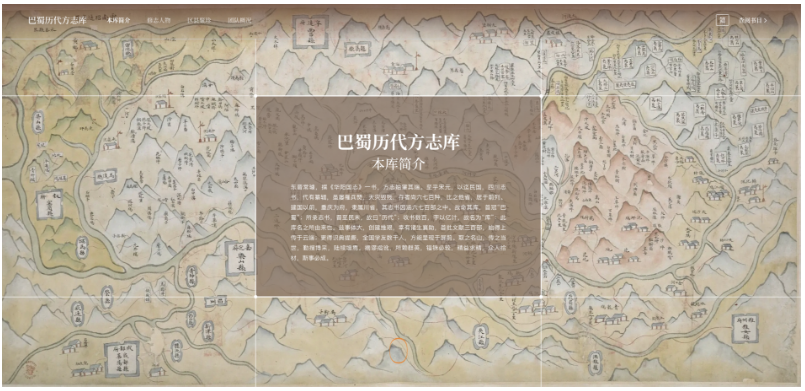

9月22日,封面新闻记者通过网页版检索发现,由内江师范学院古籍整理研究所与识典古籍团队共建的“巴蜀历代方志库”已更新。《四川名胜志》《蜀中方物记》等均为“破译版”,指尖轻划,千年巴山蜀水的方志故事,便跃然屏上。

识典古籍网页上的“巴蜀历代方志库”页面截图

方志里的巴蜀:藏着“活色生香”的家乡记忆

巴蜀历代方志库是什么?

“所录志书,晋至民末,收书数百,字以亿计,首批文献三百部,上传于云端。”网页简介表明,这里涵盖晋朝至新中国成立前约1600年历史长河里,关于巴蜀(今四川重庆范围)内的数百本志书,上亿的字数。首批次上传文献三百部,供学术研究者、古籍方志爱好者免费阅读。

“巴蜀方志里满是烟火气!”作为识典古籍的一名用户,中国食文化研究会餐饮传承委员会副秘书长、四川省技能大师、南充科技职业学院现代农业学院副院长谢君宪,也是一名方志爱好者。

近期他正开展川菜人工智能课题研究,刚好浏览到新上架的巴蜀方志,从中挖掘文化细节让川菜研究有了更精彩的历史注脚。课堂上,他常把方志里的“川渝记忆”讲给学生听:方志里有火锅的“前世今生”,就连川人刻在骨子里的“摆龙门阵”,也能在清代《成都通览》找到根。

在他眼里,这些方志故事,不是遥远的“过去式”,而是能与当下生活呼应的“连接点”——读着它们,就像和祖辈围坐,听家乡的老故事。

巴蜀方志数据库的牵头人,内江师范学院数字人文专业主任马振君。

一场教学和科研的破圈:从“专家读物”到“大众手边书”

这方志库,缘何而来?故事要从四川省首批数字人文专业的人才培养讲起。

2024年,内江师范学院在川渝首设数字人文本科专业,以古籍数字化项目“以案带学”成为核心教学方案。

为何选定方志?内江师范学院文学院数字人文专业负责人马振君教授解释,方志涵盖文史理哲多学科,学校地处川渝之间,巴蜀方志易与学生产生共鸣。更关键的是,“国有史,方有志,家有谱”,方志是中华历史传承的“稳固三角”之一,是地方文化的“密码本”——它记录三星堆、金沙的文明印记,留存李冰治水、盐业贸易的实用智慧,载明川剧、蜀绣的传承脉络,是川渝人可触摸的“文化基因”。

但,此前大量巴蜀方志以纸质形式深藏馆舍,面临纸张脆化、字迹模糊的风险,且竖排繁体、文言表述、缺乏索引,让志书古籍更多是“专家读物”。

为破此局,数字化行动随即展开:马振君联动识典古籍平台解决技术难题,从数字图书馆、川渝各地场馆及公开文献中“打捞”方志底本。

这场实践的目标清晰——让巴蜀方志从“专家案头”走向“大众手边”,让文化瑰宝真正活起来。

“这是一场高校教学和古籍科研的破圈。”马振君表示,此次全面、深入、活化整理巴蜀方志,是一次数字人文对古籍文献的深度整理,学生掌握技能,古籍志书实现深度整理。“这对巴蜀志书群来说,都是首次深度整理。让巴蜀志书有了清晰文字、句读标点、白话释义,几近出版水平。”

古籍数智整理课程组长、数字人文专业学生徐嘉欣正在查阅《洪雅县志》。受访者供图

让00后“上头”的古籍魅力:千年前的古人竟是这样记录家乡

00后学生们,成为这场数字化工作的“生力军”。

古籍数智整理课程组长、数字人文专业学生徐嘉欣,是重庆人,又在四川读书,对巴蜀方志有着天然的亲近感。

她整理了7本古籍,包括明清朝刻本的2本《丹棱县志》、明清时期不同版的3本《洪雅县志》、清朝刻本《青神县志》,还有清朝刻本的《彭州县志》。

流程是这样的:底本获取,底本处理成PDF,PDF转成图片,图片切分,按平台标准标号,上传识典古籍平台。一本古籍通常要整理六七千张图片,而全班51人,每个同学都有六七本书的任务。

但技能,就在一张张泛黄古籍中熟练起来。“一开始还是有些笨拙,但越做越上头,有时候熬夜都想把那本书整理好,看看千年前的古人,怎么记录他们的家乡。”

“书目表显示,一个学期,我们整理了400多本古籍!最后排除印刷版本重复和平台已有的部分,成功上传300本。”徐嘉欣说,这些方志涵盖成都、眉山、阿坝、内江等四川多地,也包括永川、南川、合川等重庆区域的县志、州志。

记者注意到,在识典古籍巴蜀方志库的团队概况页,51名学生的名字清晰列于“数据加工整理”栏。对这些未来的数字人文从业者而言,这不仅是课程实践,更是一场与家乡历史的深度对话,让他们在传承文化中收获了强烈的价值感。

地方志书数据化的“巴蜀范式”:为传统文化传承“打个样”

师生团队的努力,最终在“识典古籍”平台落地。

“巴蜀方志库更是平台内规模化的古籍集群之一。”字节跳动企业社会责任部识典古籍运营负责人陈景收介绍,方志记载地域自然、经济、文化等多元信息,兼具科学价值与乡土意义,是古籍数字化的重要方向,目前平台已上线“北京方志”“巴蜀方志”两大类。

支撑这一成果的,是文字识别、自动标点、实体识别三大核心技术。前端阅读与扫描平台联动后端整理系统,AI与大数据为方志装上“数字引擎”:模糊字迹变清晰、关键信息被梳理,主题词检索与繁简转换更打破阅读壁垒,让“秒查古籍”成为现实,实现文化触达“零门槛”。

而这一次,巴蜀方志库上线,这不仅是川渝人的文化福利,更给全国地方文化传承提供了“巴蜀经验”:先系统找回流散的方志资源,再通过数字化让其“可读”,最后借助平台开放让其“可用”,让每个人都能在历史中找到自己的“家乡坐标”。

陈景收介绍,识典古籍是字节跳动联合北京大学共同打造的公益性古籍数字化平台。希望整合字节跳动科技优势、产品研发能力以及北大学术能力,助力古籍整理、研究和利用。目前,平台已经上线包含3万余部古籍的阅读平台,并提供了一系列功能,让古籍内容的检索、阅读、研究更加便利;同时,还建设了涉及古籍整理全流程的智能整理平台,让古籍整理能够在AI的助力下,提高效率。今年四月,识典古籍还推出APP版,方便用户随时随地查阅古籍。

声明:本站转载此文目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,本网站对此声明具有最终解释权。